CHAPTER 4 - The White Snake to Nowhere

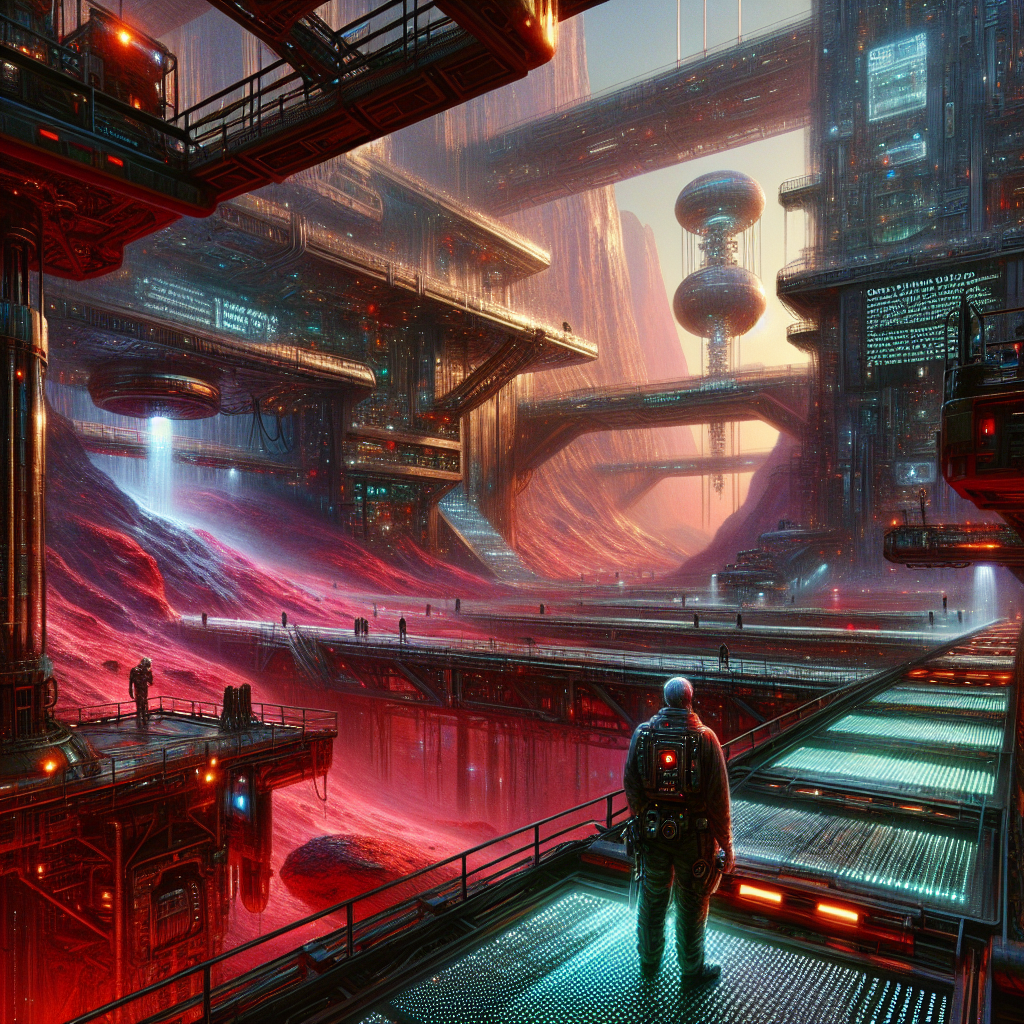

Antes del amanecer, bajo una media luna, Barbra y su reservado conductor Salim llegan a la Laguna Detwah para probar la pista: “Cuando el agua se va, la respiración regresa.” Con unos jeans ajustados, una camiseta de tirantes y unas Asics azul y blancas debajo de una chaqueta de mezclilla floral, alinea su disco de cobre con una espiral tallada por la marea y un hueco de resina roja. Una pequeña cavidad revela una tira de piel de cabra que muestra dos espirales y una instrucción para seguir el banco de arena “serpiente blanca” hacia una “garganta” de manglares. La laguna exhala aire cálido de un estrecho respiradero y el disco zumba, pero nada se abre, y una repentina marea obliga a retirarse. Los detalles del hallazgo delatan que se trata de una planta: el aroma de la resina no es sangre de dragón de Socotra, la piel de cabra parece nueva y los grabados están demasiado nítidos. Al darse cuenta de que ha sido engañada por un observador invisible, comienza de nuevo, regresando a su habitación para reexaminar el amuleto original, el fragmento de vidrio marino y el disco. Al superponerlos, sugiere que la “otra respiración” se encuentra tierra adentro, cerca de la piedra caliza de Hadibu y quizás hacia el este, en las dunas de Arher, en lugar de en Detwah. Mientras el viento pre-khareef gime y el zumbido del acantilado se intensifica, otro mensaje críptico se desliza por debajo de su puerta, advirtiéndola nuevamente sobre el monzón y sugiriendo que la Puerta respira tierra adentro, dejando a Barbra lista para cambiar el rumbo de su búsqueda.

Antes del amanecer, la media luna colgaba como una perla cortada sobre la laguna de Detwah, su reflejo titilando entre las suaves ondulaciones y los expuestos costillas de coral. Barbra ajustó los puños de su chaqueta de mezclilla floreada contra la humedad pre-khareef y metió un mechón rebelde de cabello rojo detrás de su oreja; lo había recogido en un nudo práctico antes de salir de Hadibu. Podía sentir cómo las pecas sobre su nariz se calentaban en el aire fresco, una pequeña constelación que nunca aprendió a querer, aunque la oscuridad las hacía mercifulmente tenue. Sus Asics azul y blanco se hundían lo justo en la arena fría y polvorienta, produciendo un chirrido, y el disco de cobre en su bolsillo golpeaba suavemente contra su muslo con cada paso.

La laguna respiraba suavemente, el agua deslizándose hacia la boca como si le susurrara: cuando el agua se va, el aliento regresa. Salim esperaba con el motor apagado al borde de los llanos, con los hombros encorvados dentro de su chaqueta desgastada, las manos cosidas en silencio sobre el volante. La había llevado hacia el oeste en un soporífero vaivén, con los faros iluminando cabras y algún camello dormido, sin preguntar ni responder mucho. Ahora, en el creciente gris, Qalansiyah aún dormía, con sus casas escondidas como conchas en el pliegue entre dunas y piedra caliza.

Las barcas de pescadores estaban varadas como costillas blanqueadas por un sol implacable, y las raíces de los manglares arañaban la línea de agua donde la marea ya había comenzado a retirarse. Barbra inhaló el tenue incienso que a veces danzaba en el viento aquí y sintió que el recuerdo de la cueva sobre Hadibu surgía: la cálida exhalación cuando sostenía el disco de esa manera, el susurro—apúrate—atrapado en la piedra. Se movió a lo largo de los bordes de la laguna mientras el cielo se suavizaba, buscando algo que se pareciera al espiral y las tres marcas esculpidas en ese chorro del norte días atrás. Sus botas susurraban sobre las costuras del suelo compacto, y se agachó cuando una losa resbaladiza por la marea brilló frente a ella como una moneda mojada.

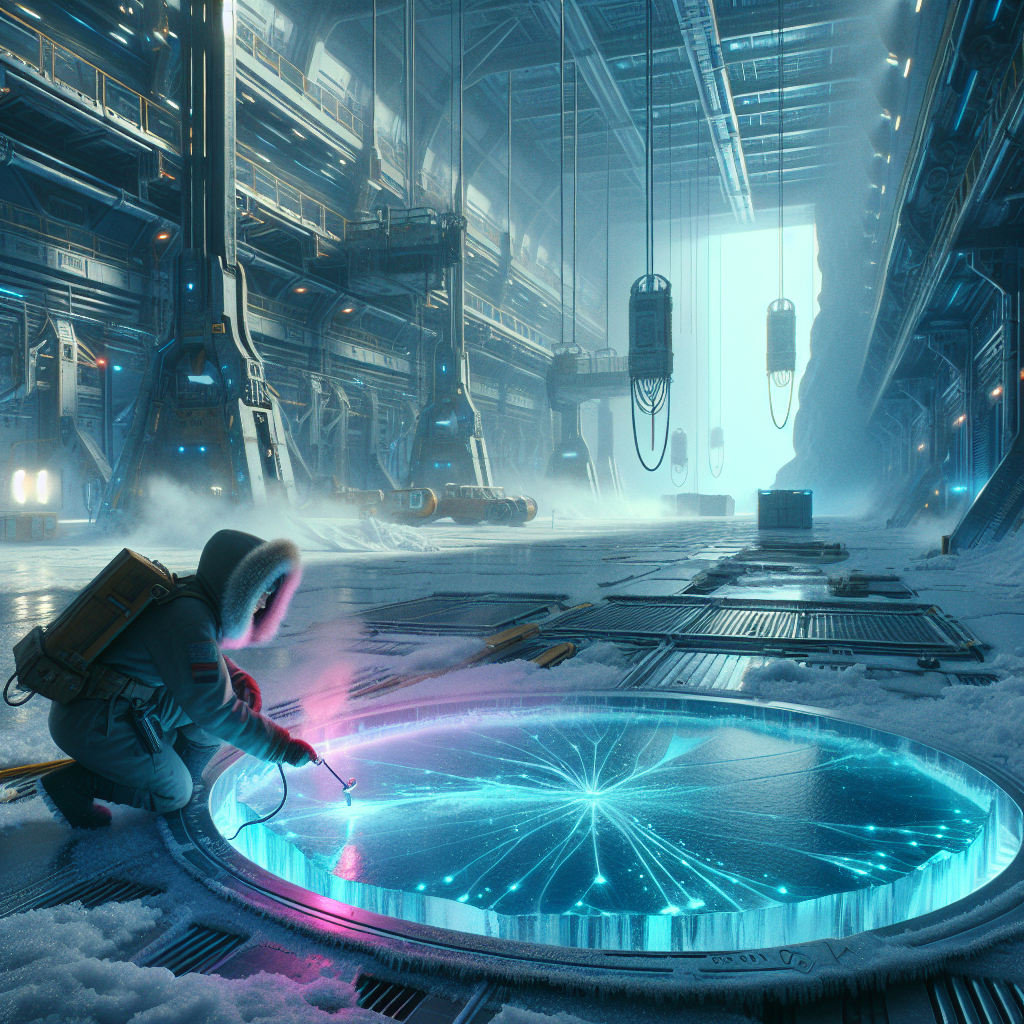

Y ahí estaba: un espiral desgastado por el tiempo, tres pequeñas muescas incrustadas en el arco exterior, y un pocket de resina endurecida en una lágrima roja plana. Colocó el disco sobre la piedra, alineó las muescas con la marca de media luna grabada en su nueva lámina de piel de cabra, y giró hasta que el reflejo de la luna se situó entre lo real y lo imaginado. El viento le acarició el cuello, y desde una grieta en la repisa de piedra caliza, un soplo de aire más cálido salió, justo lo suficiente para erizarle los pelos del brazo. “Aquí,” llamó suavemente, y Salim acortó la distancia, cruzando con cuidado, dejando óvalos oscuros en la arena con las suelas de sus botas.

Presionó con cuidado la resina endurecida y sintió que cedía, como cuando un armario de larga cerradura se abre al girar de la manera correcta. Un clic, tenue como el paso de un lagarto, y la piedra se movió más por sugerencia que por movimiento; detrás de ella, una cavidad poco profunda oscilaba con el olor de savia secada durante mucho tiempo. Dentro había un tarro de barro no más grande que su puño, tapado con una tapa sellada en rojo. Pensó en el amuleto tejido a mano de la anciana del mercado y en cómo la piel de cabra había esperado en su hueco, la forma en que la confianza tenía que ganarse aquí como una inhalación.

Desenroscó con cuidado el tapón del tarro y sacó una tira de piel de cabra enrollada, con bordes irregulares, su tinta oscura y ligeramente aceitosa. Dos espirales la miraban desde dentro, giros gemelos como caracoles enrollados tocándose, y una línea borrosa se curvaba entre ellas con una inscripción ordenada hecha a mano con la misma caligrafía que el nudo de palma: sigue a la serpiente blanca hasta la garganta. Barbra sintió un destello de triunfo; la línea tenía la misma forma que la barra de arena que sabía que emergía aquí en marea baja, un ribete pálido que cruzaba los llanos. Miró hacia arriba instintivamente y atrapó una silueta inmóvil en el distante hombro de una duna—quizás un pastor, quizás nadie—y su columna se tensó.

Ser observada nunca fue nuevo, pero en Socotra llevaba el peso de familias y años. La laguna continuaba vaciándose con una paciente determinación, y justo cuando el horizonte oriental se sonrojaba, la barra de arena se alargaba y brillaba como un hueso. “La serpiente blanca,” dijo, y los ojos de Salim la siguieron aunque su boca permaneció impasible. Se dirigieron hacia el camino aclarado, el agua rozando sus tobillos, cangrejos alejándose de sus dedos como juguetes de cuerda.

Las raíces de los manglares rozaban un labio de piedra más oscuro donde la barra se estrechaba, y desde una grieta apretada en la piedra caliza, un aliento pulsó—más cálido, más húmedo, impregnado del olor mineral que ahora conocía como la firma subterránea de la isla. Barbra levantó el disco de cobre y sintió cómo le picaba en la palma mientras el aliento acariciaba su borde. Colocó el disco sobre la piedra donde una línea delgada sugería una costura y lo giró, alineando las muescas hacia el norte por hábito, luego hacia la luna de nuevo, y luego hacia la curva de la barra de arena como una brújula construida por poetas. Una armónica se elevó, más sentida que escuchada, como la forma en que una concha marina finge poseer el mar; el disco vibró y se calentó, desenterrando un tenue recuerdo de otra puerta en otro lugar donde el mundo le había dejado entrar temporalmente.

Presionó, conteniendo la respiración, y el aire cálido se espeso como si se preparara para un nuevo tono. Nada se movió. El vaciamiento de la laguna se detuvo, tembló, y un repentino torrente de agua regresando golpeó la cintura de la barra de arena, fría y sin ceremonias. “Volvemos,” dijo Salim, finalmente expresando la verdad más simple, y tropezaron hacia atrás, primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, mientras los llanos se sacudían en movimiento.

Barbra sostuvo el disco en alto y torpemente y se sintió ridícula por ello, como a veces se sentía en una falda lápiz y unos Louboutins cuando una noche había durado demasiado y el amor había durado muy poco. Para cuando llegaron a la orilla, la armónica se había desvanecido en el zumbido persistente que la había atormentado en el chorro equivocado dos días antes. Se quedó allí con el agua corriendo de sus jeans como una segunda marea y miró hacia atrás hacia la boca de los manglares, la cara de piedra en blanco como un ojo cerrado. Si esta era una puerta, no se abriría para ella hoy.

Esperaron, porque así es como se ve la paciencia cuando aún no sabes que estás equivocado. El cielo se tornó azul, la media luna se desvaneció en la mañana, el calor comenzó sus ensayos. Barbra se agachó y rasguñó un rizo del sello rojo del tarro con su uña y lo llevó a su nariz. El aroma estaba mal, no era la dulzura ahumada y metálica de la resina de sangre de dragón de Socotra que había aprendido a identificar, sino un chicle plano y cansado como un engaño del mercado.

La piel de cabra era flexible de una manera que la piel vieja no era, y las espirales estaban marcadas demasiado limpiamente; incluso el espiral en la losa parecía más afilado de lo que debería, como si la arena y el tiempo hubieran sido llamados a mirar hacia otro lado. Se enderezó lentamente, el recuerdo del primer amuleto y su aliento de incienso todavía alojado en ella como una estrella guía. “Está plantado,” dijo, y los párpados de Salim se bajaron como si concediera lo que había sospechado. Quien había deslizado el disco de cobre debajo de su puerta, quien había entrelazado la advertencia en sus noches, tenía compañía—alguien menos paciente, menos cuidadoso con la verdad.

Barbra sintió un destello de ira, caliente y solitaria, la clase que no había permitido desde la infancia cuando aprendió a ponerse sus propios zapatos y abrir la nevera sin pedir permiso. Se agudizó en determinación, tan firme y limpia como el borde de su disco. De regreso a Hadibu a media mañana, arrojó su fracaso del día sobre la cama con el cuidado de un curador: el disco, el primer poema-mapa de piel de cabra, el amuleto de palma, el fragmento de vidrio marino rayado con tres muescas, la tira falsa en la que ahora desconfiaba. Las paredes blanqueadas de la casa de huéspedes mantenían el calor como una mano y el ventilador hacía clic en un ritmo irregular que le recordaba el zumbido de la cueva.

Superpuso bordes y arcos y dejó que sus ojos se desenfocaran, un truco que había aprendido en largos paseos sola por lugares demasiado abiertos donde los patrones emergían si dejabas de insistir. Las muescas del vidrio marino se alinearon con el disco y luego, sorprendentemente, con los ángulos de las ventilaciones que había esbozado en la piedra caliza sobre la ciudad, no con nada en Detwah. La media luna no era una luna en absoluto aquí, sino la curva de una duna que había visto en Arher, donde manantiales de agua dulce burbujeaban hacia el mar y el viento escribía largas oraciones en la arena. Exhaló y sintió que algo se reiniciaba: empezar de nuevo.

No porque amara la futilidad, sino porque la integridad de la búsqueda lo exigía. La cueva sobre Hadibu le había dado un verdadero aliento; la canción del cantante le había dado ritmo, no geografía; el resto había sido la historia de otra persona, presionada sobre ella con pegamento rojo. Se puso de nuevo una camiseta seca y sus jeans ajustados, se calzó las mismas Asics de confianza y cambió su chaqueta floreada por una más ligera para escalar, la que tenía el codo raspado que había ganado en un desfiladero hace años. Si la Puerta de los Vientos tenía un aliento hermano, era primero hacia el interior—luego hacia el este, donde la duna y el manantial hacían su propio pacto silencioso.

Mientras recogía sus cosas, un suave deslizamiento contra el suelo rompió el ritmo de la habitación. Un sobre se deslizó bajo la puerta, su borde temblando con la brisa del ventilador; dentro, una tira de fibra de palma trenzada cayó en su mano junto con una perla de auténtica resina de sangre de dragón que manchó su pulgar con un dulce olor a hierro. Dos líneas rayadas en un trozo de hueso decían: Antes del khareef, o no será. La puerta respira hacia el interior.

La piel de Barbra se erizó mientras el zumbido de la piedra caliza sobre la ciudad se espesaba, como si respondiera a su propio nombre desde lejos. ¿Estaba finalmente el verdadero camino levantando la cabeza, o solo estaba el vigilante apretando la red?