CHAPTER 5 - The Other Breath and an Unlikely Ally

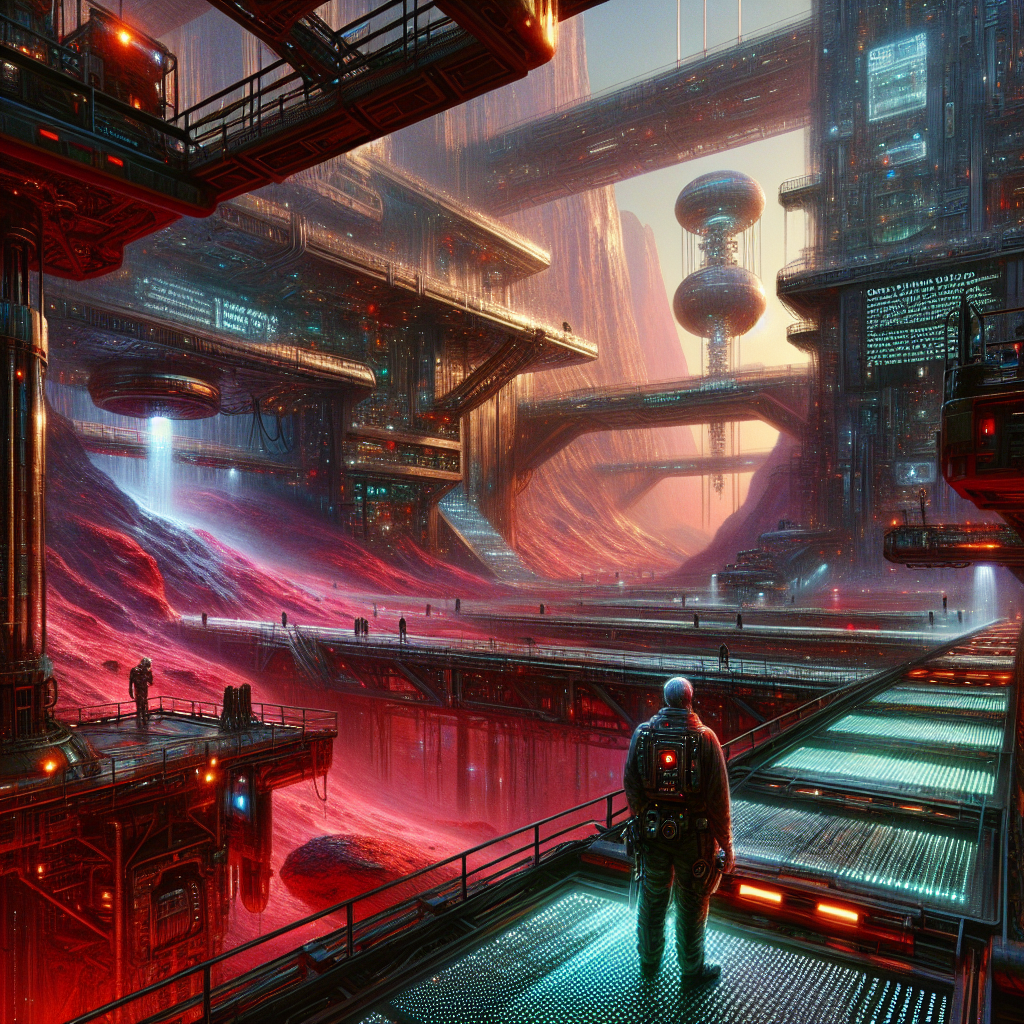

Atravesada por el suave murmullo del acantilado y una nota críptica que dice que la Puerta respira hacia el interior, Barbra se dirige desde Detwah hacia las alturas de piedra caliza al este de Hadibu, cerca de la duna de Arher. Vestida con unos jeans ajustados, una camiseta sin mangas, una chaqueta de mezclilla con flores y sus Asics azul y blanca, lleva consigo el disco de cobre, la tira de cuero de cabra del amuleto original y un fragmento de vidrio de mar. Junto a Salim, el conductor callado, sigue el viento pre-khareef que va en aumento y descubre un antiguo grabado en espiral con tres muescas, marcado por resina de auténtica sangre de dragón. Cuando aparece una joven perspicaz del pueblo pesquero—que una vez le advirtió que se alejara—con pruebas de sus lazos con los Guardianes, inesperadamente le ofrece ayuda, poniendo a prueba la integridad de Barbra antes de guiarla hacia un conducto oculto donde dos respiraciones—el océano y un acuífero interior—se sincronizan periódicamente. El trío intenta una alineación precisa del disco de cobre, la piel de cabra y los sockets marcados con resina, cronometrada con los pulsos duales, pero la roca se resiste hasta que Salim revela un sello familiar de resina que completa el mecanismo. Cuando la piedra tiembla y una estrecha hendidura exhala un profundo acorde, figuras sombrías se acercan desde la cima. Barbra se desliza por la grieta respirante hacia una escalera que desciende, solo para que su luz titilee y la puerta tiemble, dejándola con la decisión de retroceder o avanzar hacia el oscuro corazón de la Puerta del Monzón.

El zumbido regresó antes del amanecer como un recuerdo no invitado, un suspiro bajo y constante que tiraba de las cortinas de su habitación encalada en Hadibu. Barbra se sentó al borde de la cama, con unos jeans ajustados y una camiseta negra, atándose las Asics azul y blancas con manos que se acordaban de todo lo que había aprendido a hacer sola desde los cuatro años. La chaqueta de mezclilla con estampado floral colgaba de una silla, una suave armadura que olía ligeramente a polvo y resina de sangre de dragón, herencia de los tropiezos del día anterior. Colocó la tira original de cuero de cabra, el disco de cobre con su espiral y tres muescas, y el fragmento de vidrio marino sobre la colcha, superponiendo sus símbolos una vez más hasta que sugirieron una diagonal hacia el este, donde se alzaba la roca caliza de la ciudad y la lengua blanca de la duna de Arher.

El viento pre-khareef no silbaba hoy; respiraba, y no la dejaría ir. Salim esperaba junto a su pickup maltrecho, con la misma expresión pensativa bajo la visera de su gorra, como si estuviera mirando un viento que nadie más podía ver. No preguntó a dónde; simplemente sacó la camioneta del mercado y de los puestos de incienso, con los neumáticos susurrando sobre el polvo mientras el océano se alejaba y el interior se alzaba en tiza y espinas. Los árboles botella emergían del matorral como centinelas de labios rosados, y las coronas de sangre de dragón daban sombra a las crestas rocosas en formas que parecían viejos mapas de tormentas.

A medida que se acercaban a Arher, la duna se desbordaba en blanco hacia una bahía turquesa, pero lo que atraía a Barbra era la roca caliza arriba, el escarpado pálido agujereado por respiraderos y nidos de golondrina. Con cada kilómetro, el zumbido se intensificaba, como si la isla misma estuviera aclarando la garganta para decir su nombre. Aparcaron cerca de un pequeño arroyo de agua dulce donde las cabras habían cincelado sus pezuñas en la arcilla, y Barbra sintió el aire calentarse a medida que trepaba por las repisas. Sus pecas, que siempre había detestado por cómo la delataban al sol, se erizaron con el calor y la sal, pero sus largas piernas ascendían por la escalera de rocas con ese paso esbelto y musculoso que había ganado en mil vagabundeos.

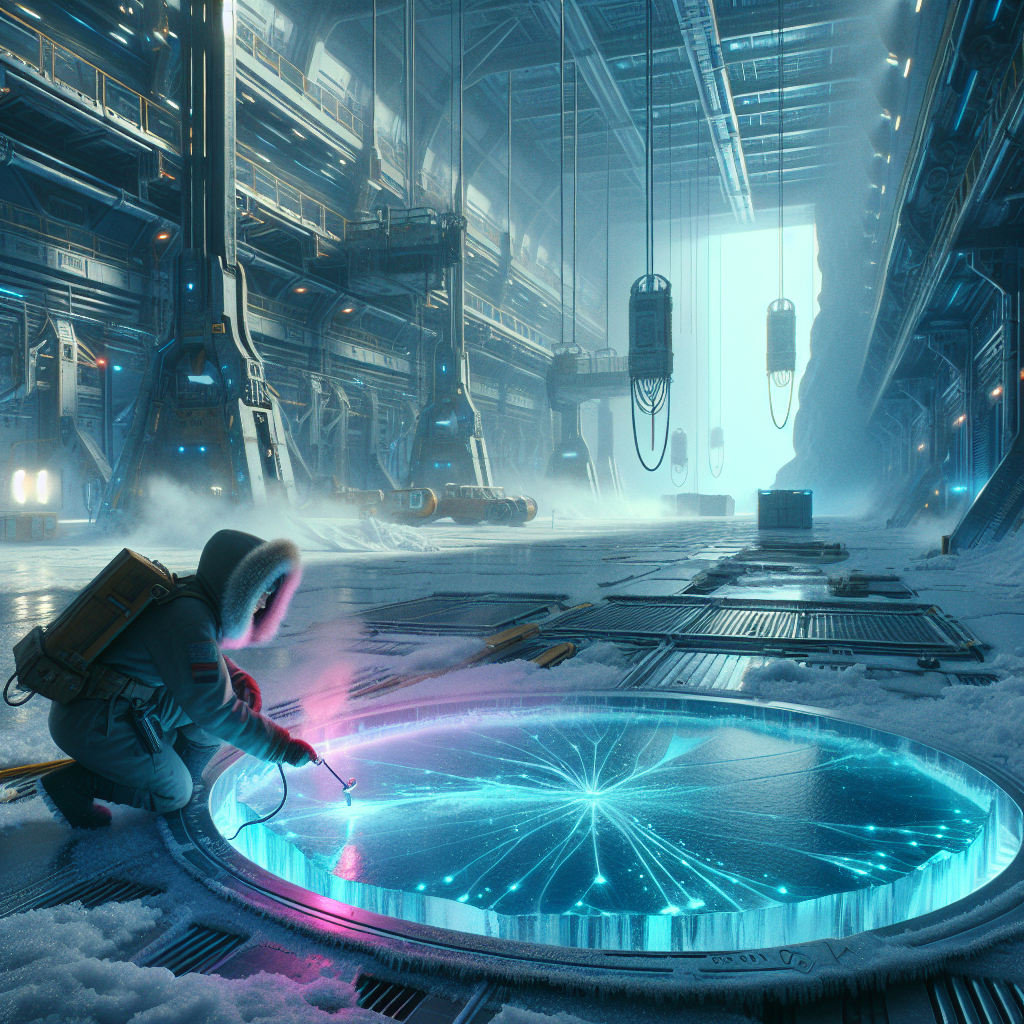

Una estrecha fisura exhaló en su muñeca como un suspiro paciente, y sostuvo el disco de cobre sobre la brisa, escuchando en busca de la más delgada armónica. Nada. Se movió hacia abajo, luego a la izquierda, y allí—una muesca no más ancha que una uña—llevaba la espiral y las tres muescas, sus líneas suavizadas por el tiempo, marcadas en los bordes por escamas de resina roja seca que olían inconfundiblemente a sangre de dragón. Barbra se arrodilló, apartó la arena y sintió que el acantilado bajo el símbolo vibraba como un tambor sofocado.

Colocó el disco en la espiral y giró hasta que las tres muescas se alinearon con unos sockets poco profundos en la roca, pero el encaje era imperfecto, o quizás el aliento estaba equivocado. La media luna entintada del cuero de cabra la había desorientado antes, pero el poema original hablaba de "donde el mar respira dos veces", y aquí parecía respirar, pero no dos veces—al menos, no aún. Se balanceó sobre sus talones, saboreando la frustración, recordando otros momentos en los que tuvo que confiar más en piedras muertas que en personas vivas. Ese recuerdo se rompió cuando la grava crujió arriba y una figura familiar descendió con la gracia de alguien que pertenecía a los acantilados.

La joven del pueblo pesquero llevaba un pañuelo del color de la laguna al atardecer y una trenza tejida de palma sellada en un extremo con resina roja. “Buscas en el lugar correcto, pero escuchas mal,” dijo, con voz baja, ojos brillantes en una evaluación que no era cruel. Levantó la trenza; la resina mostraba una pequeña espiral impresiona con tres muescas. “Me llamo Sanaa.

Mi tía guarda las historias. Los hombres de Detwah sembraron trampas para alejarte—no confían en los forasteros. Yo envié el vidrio marino, pero alguien lo interceptó y escribió otro camino para confundirte. ¿Prometes no llevar lo que no es tuyo?”

La boca de Barbra se secó de repente, pero la promesa surgió fácilmente porque ya era cierta.

“No robaré tu pasado,” dijo, sin preocuparse en ocultar el temblor que sentía mientras el zumbido presionaba sus costillas. “Quiero entenderlo. Si necesita permanecer oculto, ayudaré a mantenerlo oculto. He pasado mi vida buscando puertas que pueda cerrar después de mirar a través de ellas.” Sanaa estudió sus pecas, su rostro despojado, su chaqueta floral desgastada, y algo se relajó en sus hombros.

“Entonces escucha el segundo aliento,” dijo Sanaa, y las guió por una estrecha repisa que sobrevolaba la duna blanca abajo como una ola congelada. “No son solo cuevas marinas. Una vena de agua interior se mueve bajo la caliza y respira con presión cuando el viento y la marea encuentran el acuífero. Dos veces al día, a veces una—dos pulmones.

Cuando coinciden, la Puerta responderá. Necesitas el aroma correcto de la resina para despertarla, y necesitas paciencia.”

Llegaron a un pliegue donde un grupo de sockets picaba la roca como estrellas. Sanaa espolvoreó un pellizco de virutas de bermellón sobre una delgada fisura, y el verdadero aroma de la sangre de dragón se elevó—maderoso y metálico, no el agudo y falso que Barbra había encontrado en Detwah. Barbra colocó el disco de cobre en la espiral nuevamente, esta vez superponiendo la tira de cuero de cabra de modo que la línea entintada, vieja y desvanecida, se alineara con una fisura que brillaba débilmente con la luz refractada de la duna.

El viento se profundizó, luego se suavizó, y un aliento más frío se entrelazó desde el interior de la piedra. Con un nudo en el pecho, Barbra giró el disco un poco para que ambos latidos coincidieran. La repisa vibró, pero algo resistió—un latido fallido que no podía encontrar su pareja. Una pregunta surgió en la lengua de Barbra, y antes de que pudiera preguntar, Salim, que había observado en silencio como siempre, dio un paso adelante.

Metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de resina roja moldeada alrededor de un pequeño guijarro, impresionado con la misma espiral y las mismas muescas; parecía viejo, un recuerdo guardado en el bolsillo brillante por años de manipulación. “Mi abuela susurraba historias cuando venía el viento,” dijo, con la mirada distante. “Me dijo que guardara esto solo si un extraño escuchaba el zumbido como familia. Creo que se refería a ti.” Con una gravedad tímida que impactó a Barbra más que cualquier advertencia, presionó la resina en el socket más alto.

La piedra cedió con un sonido como de mandíbula aflojándose. El aire salió disparado, luego entró, un acorde superpuesto de cálido y fresco, sal y hierro, desierto y surf. Una cuña de roca se retiró para revelar una fisura apenas más ancha que un hombro, y dentro de ella el aliento rodó lo suficientemente fuerte como para mover el cabello y picar los ojos. Sanaa tocó el borde con la palma y asintió una vez, respeto y tristeza cruzando su rostro.

“Antes del khareef, o no será,” dijo, repitiendo la advertencia que Barbra había encontrado en el disco, y le hizo un gesto para que pasara primero. Los pasos resonaron en la cresta más allá, y tres siluetas se recortaron en el horizonte—hombres con pañuelos altos, uno cojeando, uno tan alto como un marco de puerta, uno llevando una corta bobina de cuerda. Los vigilantes que habían sembrado falsas señales en Detwah, o otros como ellos, y estaban demasiado cerca para explicar y demasiado lejos para razonar. La mandíbula de Sanaa se tensó; los ojos de Salim se dirigieron hacia la camioneta abajo y luego de regreso a la fisura; Barbra sintió la vieja terquedad que la había mantenido en pie después de funerales y cenas vacías elevarse como músculo bajo su piel.

Se deslizó el disco de cobre en el bolsillo trasero, metió la tira de cuero de cabra en su chaqueta y se giró de lado hacia el aliento. La caliza besó sus hombros con tiza y humedad mientras se deslizaba a través de la fisura. Dentro, el aire se movía como si la colina estuviera viva, cálido en su mejilla, fresco en la otra mientras avanzaba por un estrecho corredor de calcita y arena compactada. La luz se desvaneció después de dos largos de cuerpo, y luego un paso más encontró una escalera poco profunda tallada hacía mucho tiempo, desgastada por pies que debieron venir en pares: guardianes, quizás, o familias turnándose con secretos.

Sanaa se apretó detrás, luego Salim, y la fisura se cerró en un susurro tras ellos; las voces del exterior se volvieron apagadas, reemplazadas por la profunda respiración de la piedra. Barbra buscó la pequeña linterna que guardaba en su bolsillo de la chaqueta—porque la chica que aprendió a hacerlo todo sola nunca viajaba sin una manera de hacer su propia luz—y la encendió. El haz recorrió un relieve de espirales y muescas que se radiaban como una brújula sobre una cuenca de agua negra. Una ráfaga de abajo apagó la linterna con un beso húmedo y los dejó ciegos un latido antes de que otro aliento regresara, más fresco, medido, antiguo.

Arriba, la fisura tembló, espolvoreándolos con polvo como si el mecanismo se estuviera preparando para cerrarse hasta que los alientos coincidieran nuevamente. Sanaa apretó la mano de Barbra, un ancla humana en el aire en movimiento, y susurró: “Nos vamos cuando los dos pulmones hablen juntos.” En algún lugar adelante, algo metálico hizo clic como un reloj encontrando su hora, o una cerradura recordando su trabajo. Barbra inhaló, saboreando cobre, sal y resina, y se enfrentó a la oscuridad donde la Puerta del Monzón esperaba—¿era lo suficientemente valiente para dar un paso cuando los alientos se convirtieran en uno, o el khareef la atraparía del lado equivocado?