CHAPTER 6 - The Second Secret Behind the Door of Winds

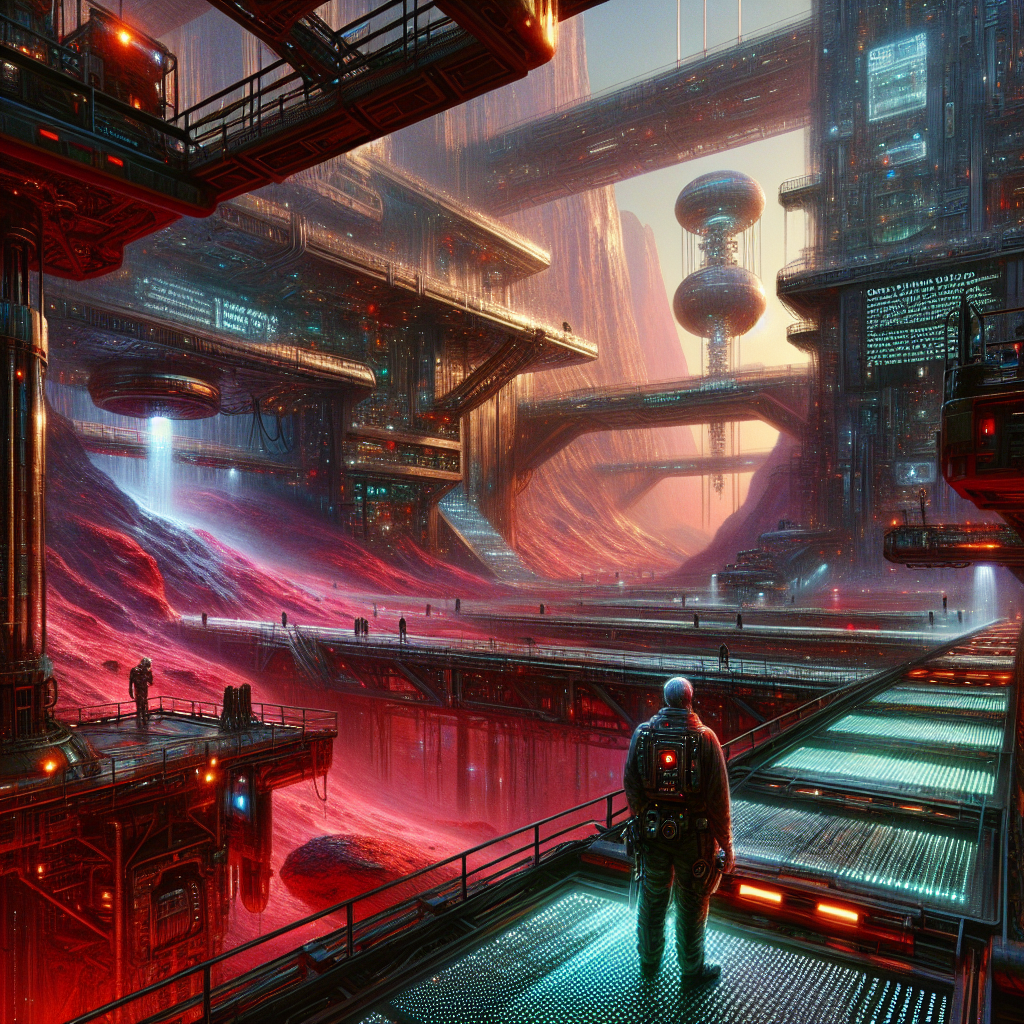

Dentro de la fisura que respira sobre Hadibu, Barbra se lanza por una escalera estrecha mientras figuras sombrías se deslizan a través de la abertura temblorosa. No son enemigos, sino Guardianes liderados por el tío de Samia, quien revela que el disco de cobre es un señuelo y la Puerta del Monzón es un secreto en capas: una canción oculta dentro del ruido, una puerta escondida dentro de otra puerta. Salim confiesa que su abuela—la anciana del mercado—comenzó la prueba de Barbra con el amuleto, y las pistas falsas estaban destinadas a medir su integridad. Los Guardianes necesitan su voz desconocida para cerrar la puerta del acuífero antes del khareef, protegiendo el agua del interior de la sal. Guiada por un diapasón de hueso y resina de sangre de dragón, Barbra ayuda a realinear los suspiros de la cámara, abre un segundo panel con muescas invertidas y vislumbra registros y un pasaje más profundo que huele a incienso. A medida que una tormenta anticipada desajusta el mecanismo respiratorio, la cueva tiembla y la puerta recién revelada comienza a crujir, amenazando con inundarse. Con el viento y el agua aumentando, la anciana grita que debe elegir: asegurar el archivo o sellar la puerta, dejando a Barbra en un filo de navaja entre el descubrimiento y el desastre.

El crujido aterrador comprimió mi chaqueta de mezclilla floral y raspó la arena polvorienta contra mis antebrazos mientras me adentraba más, la escalera hincándose en mis pantorrillas. Mis Asics azules y blancos se deslizaron sobre los escalones de piedra caliza pulidos por siglos de aliento húmedo, cada peldaño irregular brillando con un reflejo mineral. Detrás de mí, la maldición suave de Salim se perdió en el retumbar de la Puerta, una nota grave como un ser vivo que duerme de forma inquieta. Adelante, el aire se espesó, cálido como la piel, exhalando e inhalando en pulsos alternos que coincidían con el mar y luego vacilaban, un fantasma de tierra sincronizándose con su gemelo.

Pensé en la estoica paciencia de mis abuelos, cómo me enseñaron a respirar a través del miedo y seguir caminando cuando una habitación se oscurece. La rendija suspiró y se amplió por un instante, y dos figuras sombrías se deslizaron a través de ella con un susurro de cuerda sobre piedra y el dulce picor de la resina. Una pequeña lámpara cobró vida, la mecha floreciendo en dorado, y en su luz inestable vi a un hombre delgado con canas en las sienes y calma en sus ojos. Samia—finalmente nombrada como algo más que una voz de advertencia—tocó su manga como si reclamara un lazo de sangre, su palma manchada de rojo.

Mis pecas se sentían evidentes y infantiles en esa luz dorada, pequeñas constelaciones que todavía no me gustaban, aunque a nadie más pareciera importarle; al menos mi cabello rojo estaba controlado en una trenza que no se enredaba en la roca. Nunca había necesitado maquillaje para enfrentar un túnel, de todos modos, solo unos jeans ajustados, una camiseta sin mangas y la obstinación que largas caminatas habían cincelado en músculo. Emergi en una cámara con forma de pulmón, abovedada y llena de celdas, dos respiraderos pulsando a diferentes profundidades con un aliento que olía a sal, piedra caliza y hoja mojada. Mi disco de cobre comenzó a vibrar en mi mano, la espiral y tres muescas cantando una suave armonía que se alineaba con la exhalación del mar y luego se volvía tímida.

Levanté la tira de piel de cabra, pensando en las flechas y medias lunas del poema, y apunté el disco hacia el receso de piedra más cercano, adornado con resina roja antigua. El hombre delgado dio un paso adelante y atrapó mi muñeca con una presión que no se sentía como oposición; era como una parada enseñada en un sendero montañoso. “Las llaves son para ladrones,” dijo con una voz desgastada por el viento y la paciencia, “y ese disco es una historia que contamos a quienes escuchan con las manos, no con la cabeza.”

Los ojos de Samia, de un gris verdoso como el de una laguna bajo las nubes, hicieron un breve vistazo a Salim y luego a mí, una disculpa y un desafío entrelazados. “Pusimos a Detwah para ti,” dijo, levantando el mentón sin orgullo, “porque necesitábamos saber si ibas a arrebatar o estudiar, a empujar o a pausar.” La resina allí había sido incorrecta a propósito; el aroma de esta noche era el verdadero sangre de dragón, más oscura, profundamente ferrosa.

La mandíbula de Salim se movió, luego dijo en voz baja, “Mi abuela te dio el amuleto porque la ayudaste sin pensar en recompensa. Ella es la mujer del mercado que levantaste entre la multitud.” Sentí el impacto como si una puerta dentro de mi pecho se abriera y cerrara, un torrente de viejo dolor por padres perdidos en un camino y gratitud hacia los abuelos que me enseñaron a ser firme cuando la gente resultaba ser más complicada de lo que suponía. El anciano—el tío de Samia, susurró ella—desenrolló un tenedor de hueso delgado de un paño manchado del mismo rojo que la resina y lo sostuvo entre nosotros. “Escondemos una puerta con otra puerta,” dijo, golpeando suavemente el tenedor contra la pared para que vibrara, “y una canción con otra canción.” La nota resonó en mis huesos, un tercer aliento uniendo mar y piedra, una dulce inquietud que levantó vello en mis brazos.

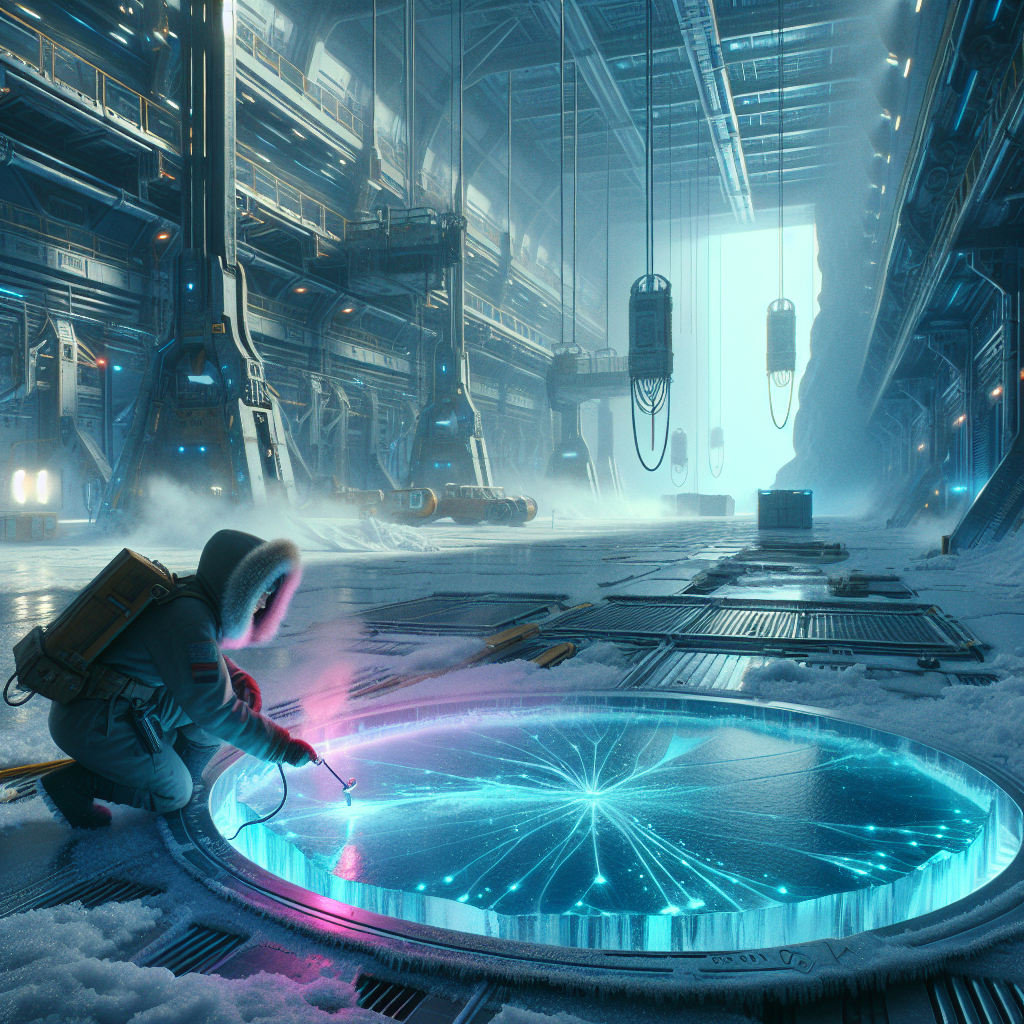

Colocó la base del tenedor contra un panel sin marcas donde debería haber estado la espiral y asintió hacia mi garganta. No había cantado para nadie desde la infancia, pero igualé el tono como igualo un camino, un murmullo constante, la respiración baja. El panel tembló, un leve temblor, y una línea delgada apareció como un fantasma, trazada no con una espiral sino con tres muescas invertidas como huellas que llevaban hacia afuera en lugar de hacia adentro. “La Puerta de los Vientos no es una entrada,” murmuró el tío, guiando mi palma hacia una depresión aceitada calentada por incontables Guardianes, “es una puerta para el agua, cerrada antes del khareef para que la sal no camine tierra adentro.” Miró a Salim y luego a Samia por turno.

“El mar debe encontrar una voz extraña para cerrarse completamente. Las voces familiares solas pueden calmarlo solo hasta cierto punto.” La idea de que mi voz pudiera ser lo suficientemente extraña como para sellar una montaña me hizo querer reír, excepto que esto era demasiado solemne para la risa. Fijé mis pies, sintiendo la tirantez en mis pantorrillas, la arena mordiendo las suelas de mis Asics como un recordatorio para mantenerme firme. Mi camiseta sin mangas se adhirió a la humedad de la cueva, y mi chaqueta floral susurró contra la piedra cuando levanté los hombros y coincidí con su canto, un hilo de sonido trenzado al suyo.

Un panel se deslizó hacia adentro con un suspiro como una larga exhalación después del dolor, revelando tachuelas de cobre colocadas en cedro desgastado y un pequeño receso redondo sellado con fresca sangre de dragón. Las muescas invertidas guiñaron desde el sello, viejas y verdaderas; los tres alineamos nuestras piezas sin hablar—el tenedor de hueso zumbando, mi disco de cobre en calma, Salim presionando una huella dactilar de resina familiar de un saquito que había mantenido oculto. Me quedé sin aliento al vislumbrar lo que había más allá: una cavidad no más grande que una cesta, paredes grabadas con líneas de conteo y medias lunas, una tabletita de madera oscura incisa con caracteres que parecían olas. La parte de mí que mantiene un gabinete de vidrio en casa susurró un anhelo desinteresado—quería conocerlo, no poseerlo, recordarlo y contarlo.

No extendí la mano, incluso cuando mis dedos se movieron; dejé que el anciano envolviera la tabletita en un paño y la guardara como si regresara a un niño dormido a la cama. “Espera,” dijo Samia, con la cabeza inclinada, y un nuevo escalofrío recorrió la cámara, el aliento del mar repentino e impaciente mientras el viento afuera empujaba a la isla. La nota grave del acuífero de tierra adentro se retrasó medio latido, luego uno completo, y la armonía colapsó en una disonancia inquietante que erizó el vello de mis brazos. El agua siseó en algún lugar abajo, un respiradero tomando aliento demasiado tarde y demasiado tiempo, como si la cueva hubiera tenido un hipo.

La llama de la lámpara se aplanó y luego chisporroteó, el humo picando mis ojos con resina y aceite, y la calma del anciano se agrietó en un enfoque afilado como una hoja. “El khareef llega temprano,” dijo, con la boca firme. “Debemos poner la cerradura.”

Presionamos la resina en las muescas invertidas juntos, mi pulgar encajando en la tercera depresión como si la piedra siempre hubiera estado esperando esa impresión desconocida, y el zumbido del tenedor se elevó en una dulzura lacerante. Mi voz siguió, la garganta cruda ahora, y la de Samia estabilizó mi tono cuando vaciló con el estancamiento y la oleada.

Las tachuelas de cobre giraron, un latido mecánico alineándose con el nuestro, y un profundo gemido anunció algo más antiguo que se movía—una bisagra que no se había movido en una generación, quizás. Un segundo crujido cedió detrás del primero, y el aire frío ascendió a través de una estrecha escalera que se precipitaba más allá de la oscuridad del acuífero, oliendo a incienso y piedra mojada tan antigua que parecía la propia noche. Vi, solo por un aliento, un destello como luz de pez en un río subterráneo, y líneas de marcas que podrían haber sido nombres o corrientes. “Ahora elegimos,” gritó el anciano sobre el creciente torrente, sus ojos en mí con algo parecido a una oración y una demanda soldadas juntas.

“Sella la puerta contra el mar y deja el archivo intacto, o sigue el nuevo aliento para asegurar lo que no debe ahogarse—y arriesga todo.” El viento arriba gemía a través de Bab al-Riyah, la Puerta de los Vientos respondiendo a la voz más profunda con una advertencia que hizo temblar el panel de cedro en su marco. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, un tambor frenético que sentía como si la isla misma estuviera preguntando, y mis palmas ardían con resina y tiza y decisión. Si daba un paso hacia esa corriente fría, ¿estaría rescatando un siglo de secretos o abriendo una inundación que ninguna canción podría cerrar?