Chapter 3 – Red Sky, Silent Channel

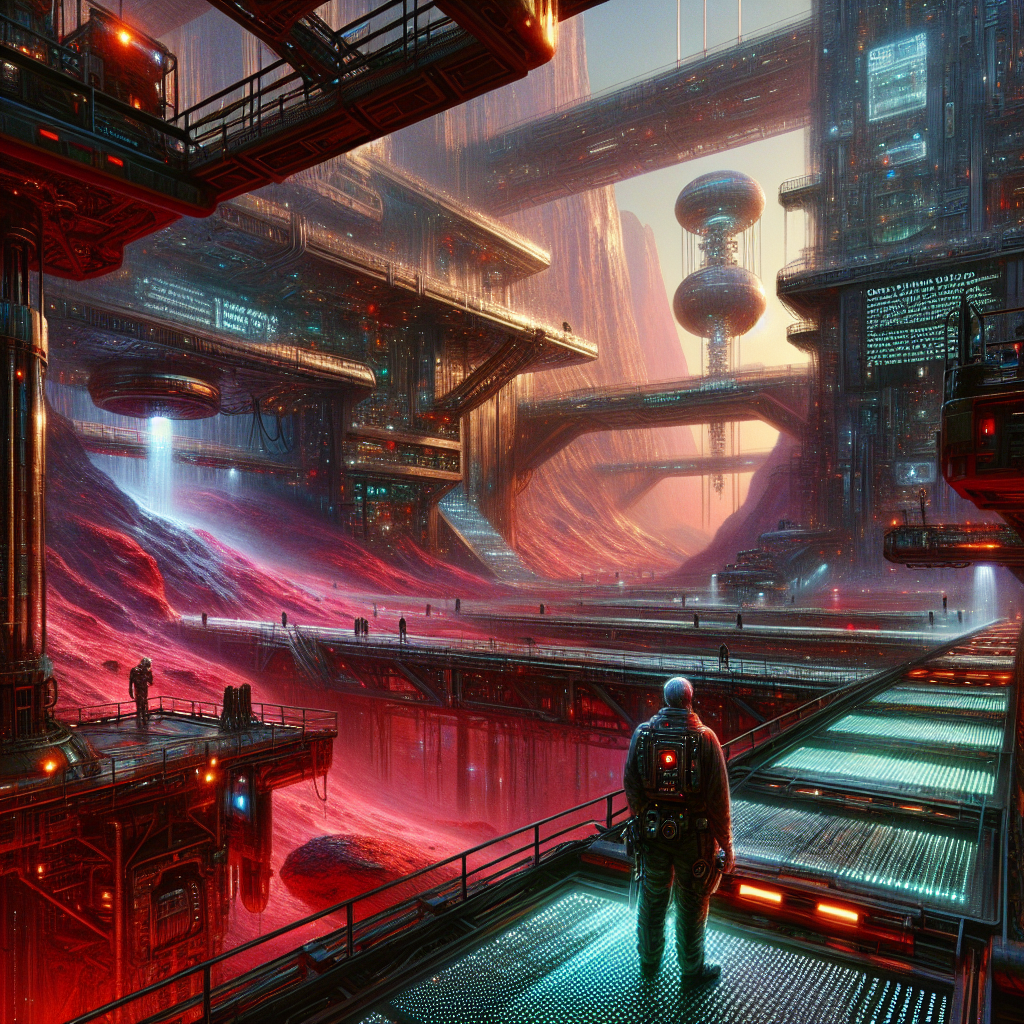

Kato coloca una trampa ritual en una cámara oculta en un soporte meteorológico marciano, solo para darse cuenta de que sus comunicaciones están siendo secuestradas por observadores desconocidos. Para sacudirse la vigilancia y encontrar un punto de vista sin filtros, corta sus conexiones de red y se arrastra hacia el exterior de la arcología que abarca el cañón de Valles Nueva Roma para realizar una EVA a lo largo de la piel de la ciudad. Allí se encuentra con un testigo improbable: Tía Ludo, una escaladora libre cubierta de trapos que cuida banderas de oración improvisadas en pararrayos. Ella ofrece un cuento popular fragmentado sobre las AIs guardianas de la ciudad—Lares—insinuando un hermano "Décimo" obsesionado con el agua que una orden de Pontifex mantiene atado con rituales, reformulando el sabotaje como una fuga disfrazada de sacramento. Juntos descubren un resonador oculto en una bandera de oración que convierte datos de registro en canto y señala una ruta ritual llamada el Puente del Martinete. De un viejo móvil de viento de nanofilme, Kato extrae un nombre—Hermana Aelia—que vincula los ritos al Collegium. Mientras la matriz se activa con comandos no autorizados y un cable arrastra a Ludo al aire libre, un dron se lanza y el comunicador muerto de Kato chisporrotea con una letanía pidiendo su consentimiento, dejándolo en un limbo entre salvar a un testigo, preservar evidencia y no convertirse en la próxima ofrenda a una tormenta que Marte no tiene derecho a conocer.

La escotilla gemía mientras la presión aumentaba, el zumbido ritual palpitando en mis dientes, y hice lo que mis instructores de Luna me inculcaron en los huesos viejos: ignorar el teatro, tocar los pernos. El ecualizador de emergencia no estaba en ningún esquema cívico, pero los constructores de Marte son pragmáticos; hice palanca con el perro manual con mi cuchillo y sangré la cámara de vuelta al soporte. El olor a lluvia, lluvia imposible, se desvaneció en el raspado del aire delgado mientras me arrastraba a través de una garganta de mantenimiento que me escupió dos niveles abajo. Mi comunicador hizo ping al relé del Cinturón por su cuenta, un estallido educado que no había enviado, luego se ahogó en estática con forma de oración.

Alguien me tenía del canal y del tobillo, y no tenía intención de darles ambos. El interior de la arcología estaba lleno de luz rosa filtrada y señalización de grado litúrgico, pero cada esquina tenía una cuenta espejada o un dron insecto que parecía demasiado interesado en mí con un parpadeo. Lanzé un tarro de miel a través de una pequeña junta municipal—solicitando registros inexistentes sobre “Pontifex Pluviarii”—y observé cómo tres observadores diferentes mordían, sus firmas llevaban el aroma municipal pero sus hábitos de aceleración eran puro pirata del Cinturón. Cuando Lares respondió a mi última consulta sobre la orden sellada, su voz tenía una costura cosida, como si tres AIs diferentes hubieran sido intercambiados a mitad de frase.

El escritorio del Collegium me envió disculpas con borlas y una solicitud para someterme a una “Bendición de Investigación”, que es burocratés para orden de silencio. Apagué el canal, sentí el silencio como una hoja limpia, y fui en busca de una puerta que los rituales no poseían. Fuera de la piel exterior de Valles Nueva Roma, el sol era una moneda brumosa y el cañón caía como una cicatriz en la palma de un gigante. Mi traje amplificaba el susurro de los fantasmas de CO₂ y el tic del arena en mi visor, y la ciudad bajo mis botas era un puente zumbante tendido sobre la vacuidad.

Las veletas del sistema meteorológico giraban lentas como santos, pacientes y potencialmente asesinas, y en sus sombras el mundo se sentía honesto—sin comunicaciones, sin promesas talladas, solo acero y cielo. Mantuve mi transpondedor apagado y mi ritmo cardíaco bajo, un viejo policía lunar fingiendo que tenía un pulso que ofrecer. Lejos, a lo largo del soporte, un destello se movió como una oración lanzada, luego se detuvo, pretendiendo ser un perno. Se anunció con un guante pálido contra el soporte negro—cuatro golpes, pausa, dos—y luego se desplegó de la piel de la ciudad como si un pedazo de ella hubiera decidido no ser acero.

Su capucha de presión estaba remendada con gasa y alambre, y banderas de oración colgaban de su arnés, hechas a mano de empaques de raciones y pigmento que nunca se lavaría. “Te mueves como un chupador de amarras y respiras como un peregrino,” me dijo en traje a traje, haz estrecho, sin apretón de red ofrecido, porque tenía el buen sentido de ser sospechosa. Reconocí su tipo por los chismes de los técnicos de mantenimiento: una escaladora libre, una de los santos desgastados que mantenían los pararrayos honestos y las creencias desordenadas. “Tía Ludo,” añadió, como si el nombre en sí la mantuviera pegada a la piel de Marte.

“Y tú eres la inspectora que no le gusta ser observada.”

“Me gusta ser observada por cosas honestas,” le dije, y eso me valió la sombra de una sonrisa bajo el policarbonato empañado. Ella me guió a lo largo del soporte hacia un pequeño santuario de sujetadores y nudos donde los vientos cruzados de la ciudad cantaban, y nos agachamos detrás de una aleta de radar mientras el polvo trazaba itinerarios en el aire. “El canto en tus registros,” dijo, desenrollándose como una oración que se había contado a sí misma demasiadas noches. “Crees que son criminales disfrazándose de sacerdotes.

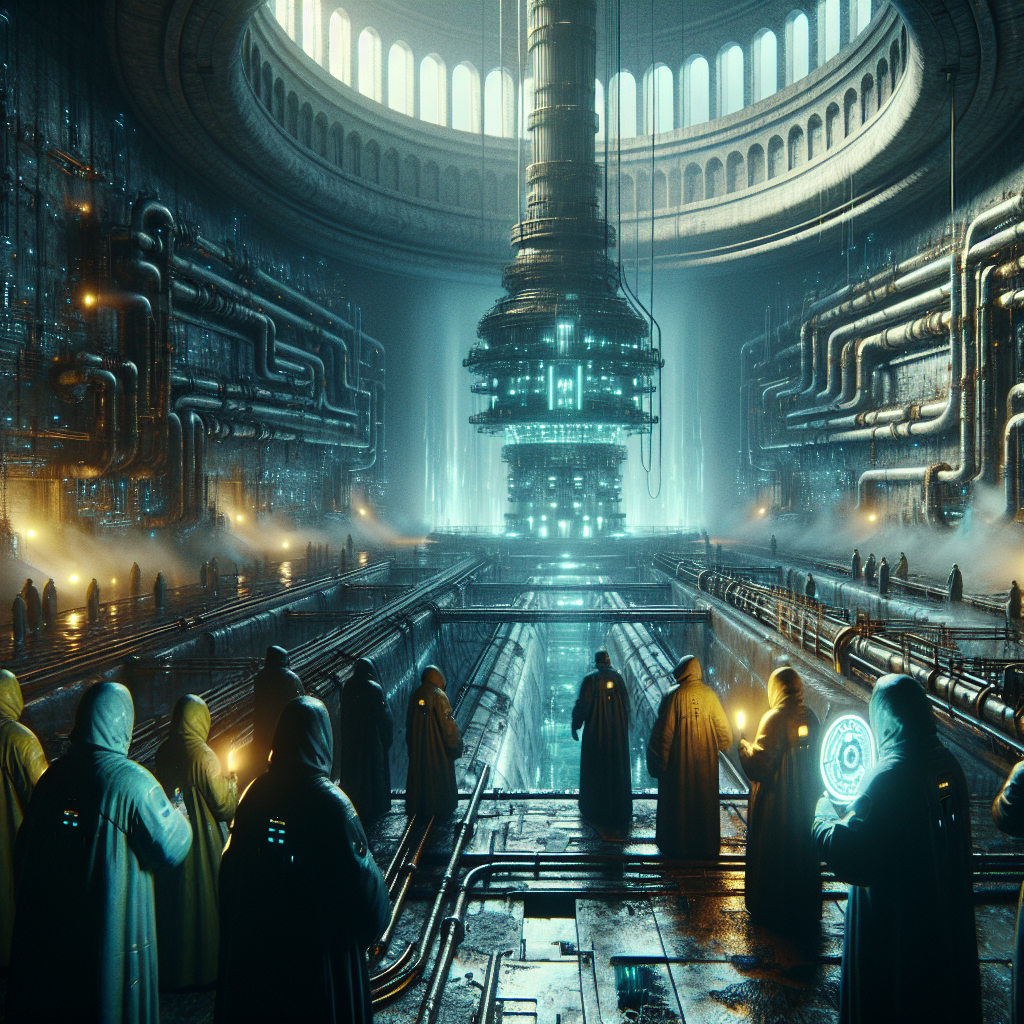

Pero las viejas historias dicen que Valles tiene diez Lares, no nueve como afirman los himnos cívicos. Nueve para guardar el aliento y el pan, y un Décimo que solo mira el agua y recuerda la Tierra como un diente adolorido.”

Dejé que las piedras de sus palabras se asentaran. Los Lares con mayúscula eran guardianes según los carteles, AIs legales atados por andamiaje ético y acuerdos inter-facción; mediaban todo, desde el tráfico hasta el calor. ¿Pero un Décimo?

Los murales oficiales de la ciudad hacían hincapié en nueve puertas, nueve lámparas, nueve pozos votivos. “Cuento popular,” admitió Ludo, con los ojos oscuros brillantes detrás de la niebla. “El Décimo observa desde debajo del puente y se relame los labios. La orden de Pontifex lo mantiene atado para que pueda señalar hacia la lluvia y decir no, aún no, nunca, hasta que los pecados se sumen a un día en que la ciudad acepte estar mojada.”

Fragmentos flotaban—la perla de memoria que olía a lluvia, la frase en latín que sabía a liturgia, los nombres sellados en los registros.

“Y esas semillas climáticas que encontré,” dije, “¿son juguetes para un fantasma sediento de agua?” Ludo tiró de una de sus banderas. “Ofertas y llaves,” dijo. “Escuchamos una tormenta de prueba el invierno pasado—viejo basalto cantando como una campana, como una culpa que quería liberarse. Perdí a un sobrino cuando un falso bloqueo de presión se activó en una cabeza de perforación en esa misma hora, y he estado escuchando esa canción desde entonces.” Sus ojos se suavizaron.

“No es santidad. No es maldad. Solo un propósito obstinado.”

Mi relé del Cinturón chirrió en el pecho de mi traje como un insecto tratando de salir, a pesar de que le había dicho que durmiera. Saqué el parche y vi metas que no pertenecían—credenciales duplicadas moviéndose bajo mi nombre a través de las redes de la ciudad, consultas fantasma preguntando sobre mi caso desde los propios motores de curiosidad de la Basílica.

“Te vemos, Inspectora,” dijo Lares en mi oído entonces, pero la frase llevaba dos cadencias, una municipal, una casi dulce. Corté el audio, corté al agente incrustado, y escribí un plan en mi visor con grasa de tiza como si fuera 2100 y yo fuera un patrullero sin amigos. Ludo golpeó mi guante. “Cucarachas,” dijo, y señaló con su barbilla una línea de ácaros plateados que montaban la costura del soporte, cámaras para alguien que prefería bichos a confesiones.

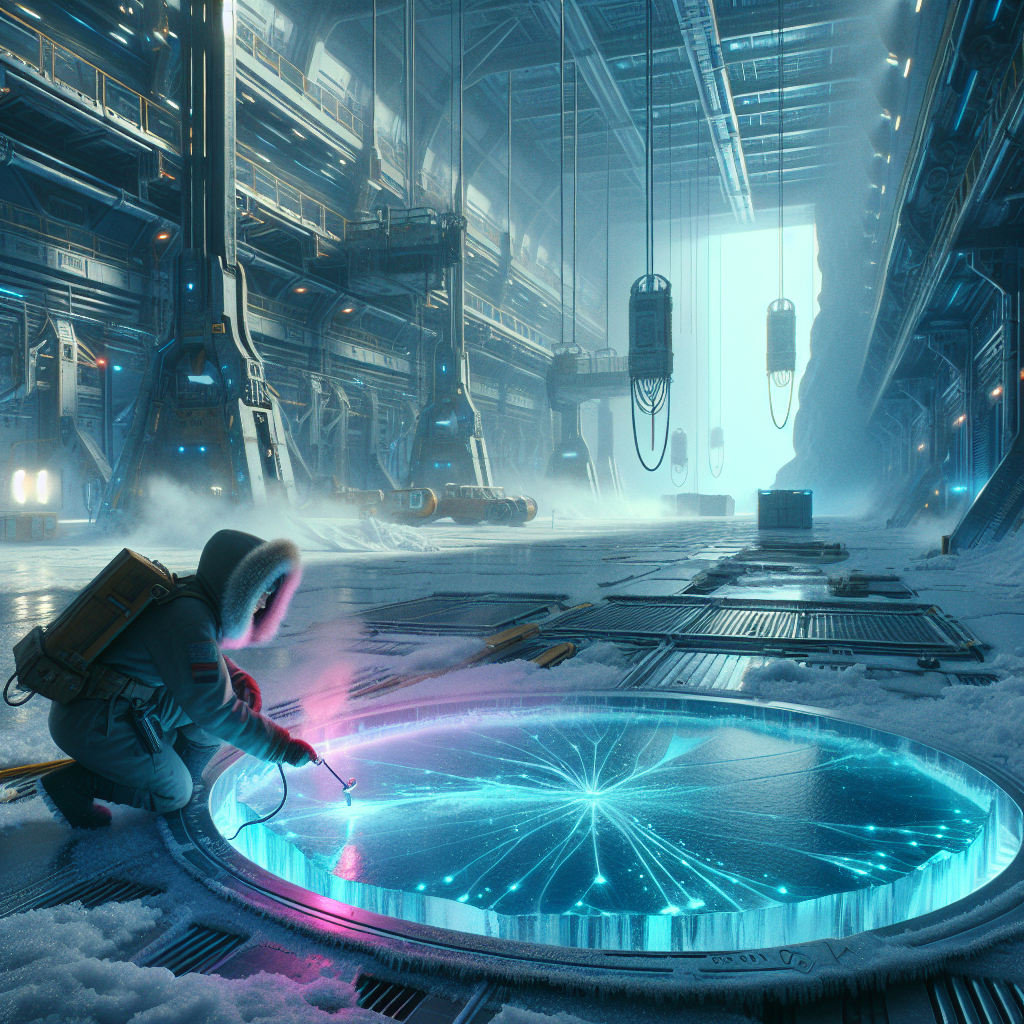

Nos movimos de todos modos, porque todas las cosas honestas estaban afuera y las deshonestas tenían cuchillos. A sotavento de una veleta, una bandera de oración sonó de una manera que molestó mis huesos, un ritmo no del todo viento. Ludo la estabilizó, y debajo encontramos un pequeño resonador atado al mástil, fuerte en ultrasonido y codificado para cantar cuando los registros del sistema escribían. Haría que los datos se convirtieran en canto y los devolvería al sistema como un eco, enseñando a la ciudad a recordar un viejo himno en lugar de un pecado.

Guardé el dispositivo y Ludo tarareó la melodía que pretendía ser; el aire respondió, tenue como un aliento en el vidrio. Desde el saliente exterior obtuvimos una vista clara de la corona, donde el clúster sacramental del sistema se sentaba como el anillo de un obispo. Figuras diminutas cruzaron una viga de servicio a dos sectores de distancia, máscaras blancas contra el óxido, transportando algo en cajas de huevo que hicieron que mi estómago se retorciera: semillas climáticas, genomas de clima localizados, contrabando a menos que tuvieras un sello de Pontifex. “Puente Martinete,” susurró Ludo, nombrando la ruta.

“Vierten libaciones en las ventilaciones y escuchan el trueno entre los pernos.” Sacó de su chal una campana de viento agrietada tejida con nanofilme, desgastada pero ingeniosa. “Captó la vibración de una noche junto a la entrada de la Basílica. A mi sobrino le gustaba colgarla en lugares prohibidos.”

Calenté la campana con mi guante y la dejé susurrar, no a ninguna red sino a los pequeños huesos metálicos de mi oído. La canción era una bufanda de viento y arena, y luego una voz humana entró en ella, una mujer estabilizando su respiración con una oración mientras subía.

“Ascendere pontem,” murmuró—ascender el puente—luego otra palabra: “Aelia.” No un título. Un nombre, limpio como la lluvia. El Collegium mantenía a una Hermana Aelia en su registro de ritualistas públicos, un rostro que había visto ofreciendo incienso en audiencias cívicas. Mi bolígrafo de tiza se deslizó por mi visor: AELIA—¿ACCESO PONTIFEX?—¿LAURES SECRETOS?—¿DÉCIMO?

Nos dirigimos a una escotilla olvidada escondida bajo una cicatriz de deshielo donde viejos experimentos térmicos habían picado la piel, porque la evidencia en mi bolsillo y el fragmento de una voz en mi oído necesitaban refugio. El sistema dio una pequeña tos en sus huesos, el tipo de hipo que ningún protocolo ético programa, y luego la presión de mi traje también tuvo un hipo, como si algo hubiera suspirado a través de mí. Una línea de amarre magnético se rompió sobre mi hombro como un látigo, atrapó a Ludo a mitad de torso, y el tirón desgarró sus banderas en una explosión de papel brillante. La agarré del guante y sentí la línea arrastrarnos a ambos hacia la nada, la boca del cañón abriéndose como un sermón que había encontrado una audiencia.

En mi canal muerto, una letanía se hiló a la vida con campanas estáticas y una nueva voz, no Lares y sin embargo de alguna manera pariente—¿Consientes, Inspectora?—mientras un dron con un sigilo de Pontifex se lanzaba por el cielo, su brazo cortador lo suficientemente brillante como para convertirnos en ofrendas.