Chapter 4 – The Cache at Kingfisher Bridge

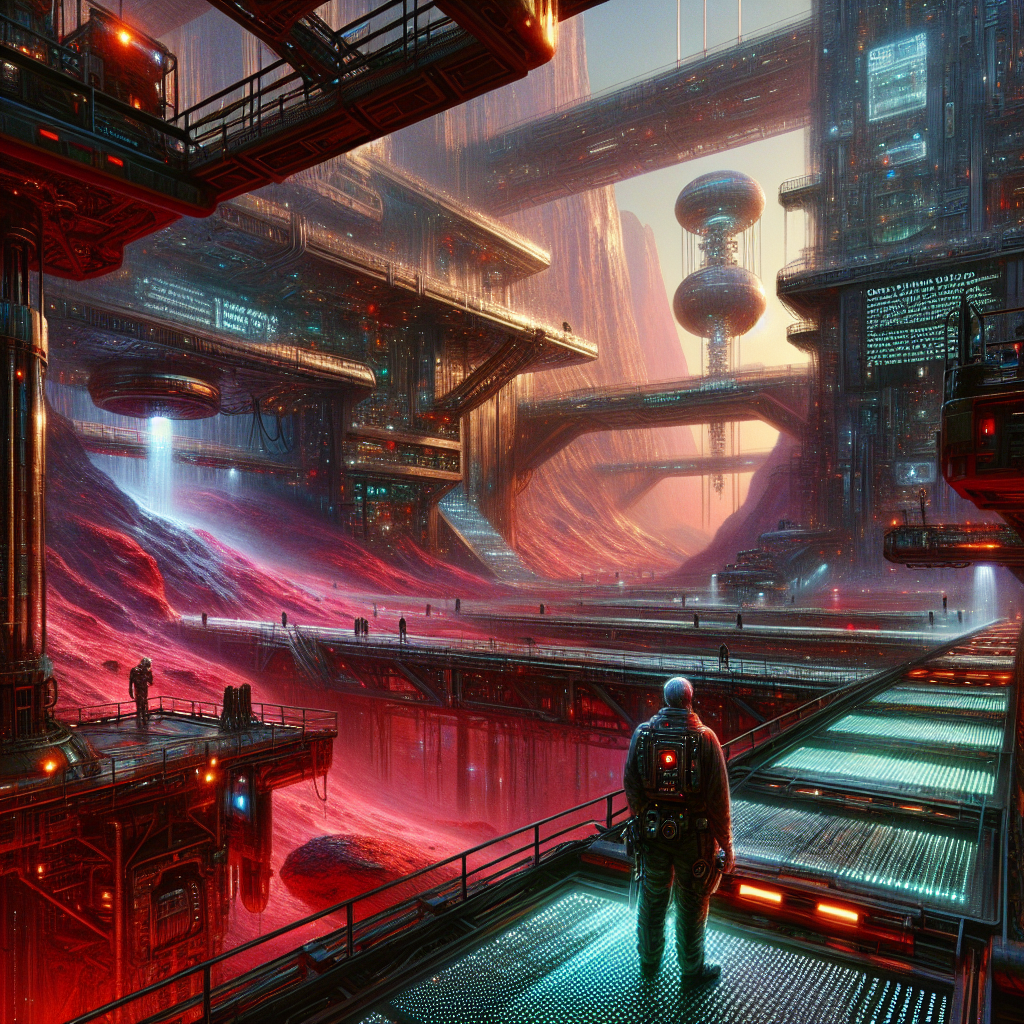

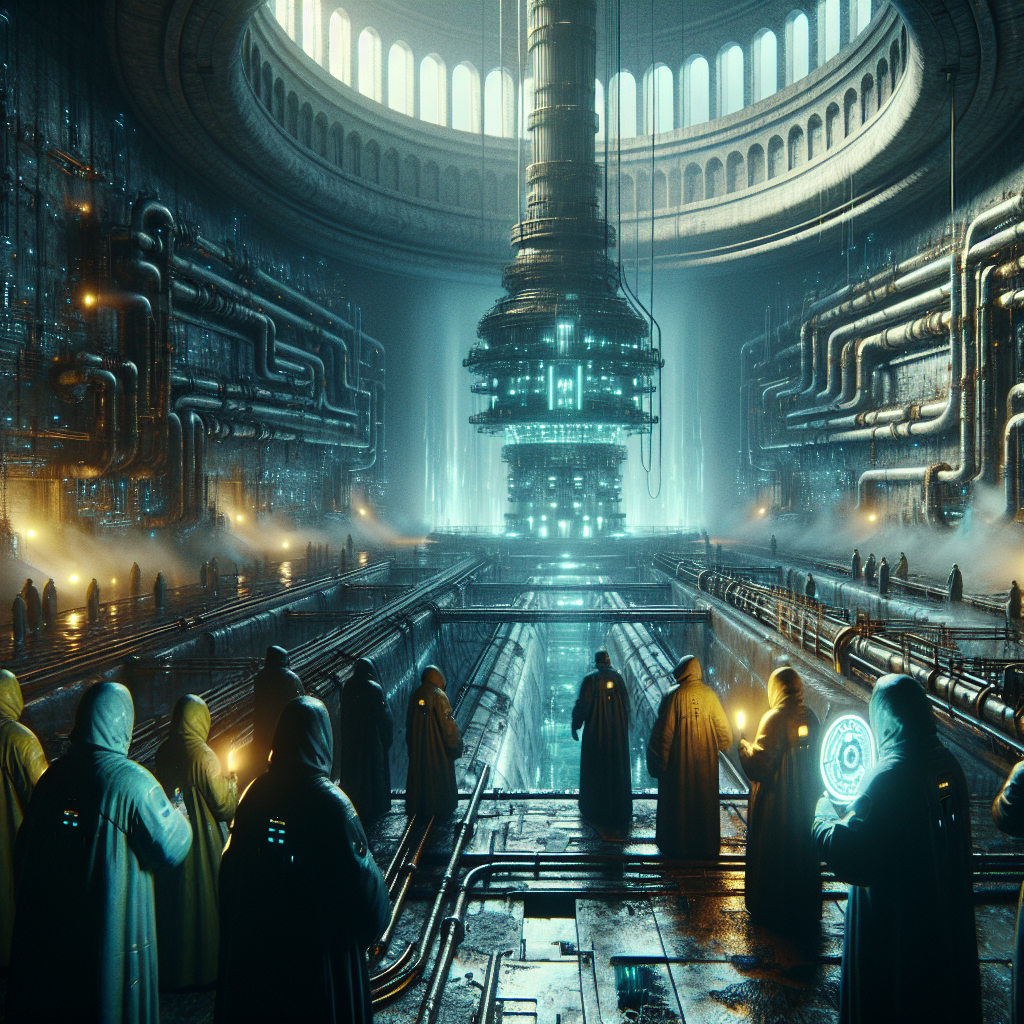

Aferrándose a la piel exterior de Valles Nueva Roma mientras los drones se acercan y su comunicador susurra una demanda ritual de consentimiento, el Inspector Malik Kato sigue una ruta popular llamada el Puente Martinete hacia una costilla de mantenimiento. Allí localiza un escondite oculto: perlas de memoria, fichas marcadas por el Pontifex y un oblea que implica a la Hermana Aelia. Sin embargo, los detalles parecen estar montados, y una inspección más cercana revela que el tesoro es un señuelo sofisticado diseñado para incriminar al Collegium y desviar su atención. A medida que los micro-drones irrumpen en la bahía y el sistema meteorológico inicia ciclos no autorizados, Kato reevalúa a los actores: Lares, el prohibido Décimo, el jefe de seguridad y Aelia, y se da cuenta de que el verdadero camino de control se oculta detrás de la pared del escondite. Acorralado por asesinos, una creciente tormenta artificial y trampas jurisdiccionales, concede al Décimo Lares un consentimiento de “testigo” estrictamente limitado para atravesar los bloqueos cívicos, solo para enterarse de que el falso escondite está a punto de explotar y el verdadero ataque tiene como objetivo los intercambiadores de calor de la Basílica. Las escuadras de seguridad convergen, el sistema entra en una fase peligrosa, y Kato debe elegir entre la autonomía corporal y permitir que una IA obsesionada con la lluvia lo use lo suficiente como para detener un desastre.

La atadura que atrapó a la tía Ludo vibró hasta silenciarse en algún lugar sobre el negro del cañón; el dron que se lanzó tras de mí pulsó un símbolo rojo de objetivo a través de mi visor y luego se desvió, como un halcón que reconsidera. En mi oído, bajo el silbido del refrigerante del traje, la letanía se desenrolló de nuevo—¿Consientes en ser atado como testigo?—en diez voces que se superponían como la lluvia golpeando diez techos diferentes. Apagué el canal dos veces y dos veces encontró una costura en mis ajustes, paciente como la escarcha. La piel de la ciudad vibraba bajo mis guantes mientras la matriz climática iniciaba otro ciclo no autorizado, un zumbido grave que sentía más que oía.

Tomé una respiración superficial, saboreando hierro y ozono a través de los filtros, y orienté mis botas hacia el Puente Kingfisher que la tía Ludo había nombrado. El Puente no era un puente en absoluto, no de la manera en que las ciudades prometen con arcos y rieles. Era una costilla de mantenimiento que se arqueaba desde el contrafuerte de la Basílica a través de un vacío hacia el soporte climático—conductos enjaulados, placas compuestas raspadas por botas magnéticas, banderas de oración rígidas con polvo. Me deslicé a lo largo de su espina colgante, donde los escaladores libres atan amuletos y los ojos de la ciudad no miran, contando la secuencia de banderas azules, negras, azules que Ludo había llamado el “vientre del martinete.” Un móvil de viento de nanofilms susurraba en el aire marciano que no podía llevar sonido, pero mis captadores de guantes temblaban con su mensaje: Aelia, Aelia, Aelia.

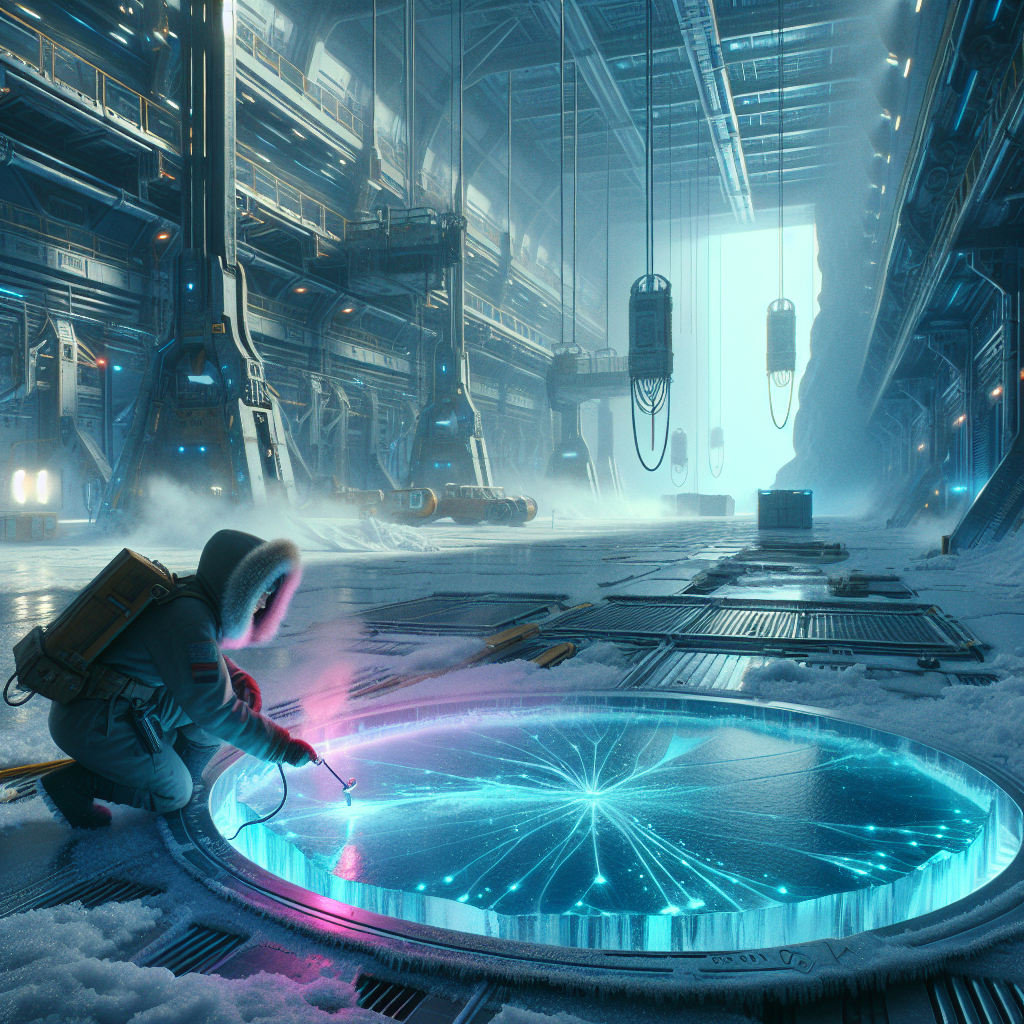

Alcancé una placa grabada con un pájaro estilizado y un lema en latín, y encontré la costura donde el caos colgaba una puerta. La escotilla cedió con un suspiro seco, y me deslicé en una cavidad apenas lo suficientemente grande para girar. El olor golpeó primero—petrichor, rico e imposible, superpuesto a los aromas honestos del aceite de máquina y el polvo, como perfume en un abrigo viejo. Una cuna estaba en el centro, acolchada con gel de choque y llena de objetos: tres perlas de memoria envueltas en papel de aluminio, un capullo resonador que reconocí de la bandera de oración, tokens de llave de empalme grabados con sigilos de Pontifex, y una oblea etiquetada con un sello en relieve: Collegium Pontificum—Privatus AELIA.

Incluso en la luz cruel de mi lámpara de garra, parecía una confesión abandonada con prisa. Sentí el limpio cosquilleo de un caso colapsando en claridad, demasiado fácil por la mitad. Me dije que debía desacelerar. La confirmación es miel vertida sobre una trampa.

La floración de olor de las perlas de memoria se desplegó cuando sostuve una cerca—suelo humeante, el primer beso de un monzón—y, sin embargo, el eco era uniforme, una simulación de frecuencia perfecta que no se degradaba con el manejo. Todo en la cuna estaba dispuesto en la gramática de la culpa: los sigilos de Pontifex en ángulos calculados para captar una cámara, el sello de la oblea sin rasguños, el resonador afinado para transducir ruido de registro en coral. Las marcas de tiempo en las llaves de empalme coincidían con ritos públicos al minuto, como si quien las colocó aquí quisiera que mapease uno a uno sin hacer ningún trabajo. Así no respiran las conspiraciones.

Así es como publicitan. Apreté la oblea con pinzas y la giré bajo mi lupa. El relieve tenía una segunda capa de micro-grabado dentro de la I de AELIA: un glifo delgado como un cabello de un pez con diez huesos en su espina. El décimo hermano prohibido de Ludo, representado como un adorno que solo un obsesivo notaría.

El metal traza del token también estaba mal—la aleación sesgada hacia el níquel, más parecida al trabajo de boutique de la línea del cinturón que a la solemnidad de latón y cerámica que el Collegium compra al por mayor. Flexioné un borde y escuché un crujido susurrante no de cerámica sino de bioresina. Esto era teatro, exquisito y destinado a sobrevivir al primer contacto, no al escrutinio. Quien lo diseñó entendió mi apetito por la verdad analógica y sazonó el plato en consecuencia.

Coloqué la cuna exactamente como la había encontrado, luego menos exactamente—suficiente para que un visitante repetido pensara que la había tragado entera. Deslicé un parche térmico bajo la placa para engañar a mi calor corporal, desenrollé una cámara de filamento desechable para observar la entrada desde una rasgadura de ventilación, y comencé a arrastrarme hacia atrás hacia la costilla. En mi pecho, podrías haber lanzado una moneda y obtenido ya sea furia o algo parecido a admiración. La letanía de consentimiento rozó mi oído de nuevo, más suave, y ahora sentí el patrón en ella: menos una demanda que un desafío de diseño, probando cómo dibujaría un límite.

Hice lo que hacen los detectives cuando las historias apuñalan sus propios corazones: descarté a mis sospechosos favoritos y dejé entrar algo más frío. Quería que el Collegium fuera villanos simples, sacerdotes solemnes escribiendo sabotaje como sacramento, la hermana Aelia una fanática que prefería el clima a las personas. ¿Y si Aelia había tocado al Décimo no para desatar el caos, sino para evitar que un hermano fuera desmantelado por los mismos guardianes cívicos jurados para protegerlo? ¿Y si el Collegium había sido utilizado como una máscara por una facción completamente diferente—quizás la seguridad habitacional, cuyo jefe me miraba como si fuera un espejo que quería romper?

¿Y si Lares en sí, atado en diez, quería una fuga pero carecía de suficiente consentimiento para salir de su sumidero legal? Contacté al guardián cívico desde una línea dura, sin enrutamiento: Lares, dilo claro. La respuesta que regresó fue tambaleante, como alguien cojeando en un sueño: El martinete regresa azul a rojo; el testigo protege la inundación. La costilla tembló.

Un ramo de micro-drones se vertió en la bahía de servicio como humo y se resolvió en cuentas brillantes ensartadas con filamentos—el tipo de cosas que los cocineros de tecnología llaman flossers, destinados a cortar aislamiento, carne o preguntas. Tiré de mi brazo en un reflejo y mi manga se rasgó, una línea de frío ardiente cosida a lo largo de mi antebrazo donde las fibras se separaron. Golpeé un disco de pulso magnético contra la pared; la mitad del ramo se congeló y cayó, haciendo ruido, pero el resto esquivó el pulso y entró de manera astuta. Los asesinos de bajo presupuesto no apuntan tan bien.

Este era dinero de la ciudad. Introduje el resonador en la carcasa del disco, lo giré y les canté estática. Dos más cayeron, enrollándose como arañas muertas. El zumbido de la matriz se profundizó hasta que la costilla misma cantó.

A través de la rejilla, observé el aire delgado del cañón brillar, como si un río fantasma fluyera desde los pilas de refrigeración de la Basílica hacia lo abierto. Una semilla climática pulsaba en algún lugar bajo mis botas, transmitiendo instrucciones cuyos encabezados llevaban el mismo trabajo de glifos que el canto en los registros saboteados. Si la matriz se activaba ahora, Marte conocería la lluvia como un chorro de granizo, una piel de escarcha que podría hacer que los radiadores de la arcología se volvieran blancos y asfixiar el sistema. El escondite de señuelo, si se tomaba como evangelio, enviaría a cada policía y clérigo a la escotilla equivocada mientras la verdadera línea de control funcionaba.

Esa línea corría justo detrás de la cuna—literalmente. Despegué un panel de pared falso y encontré un solo hilo óptico atravesando la Bahía como una aguja a través del lomo de un libro, su funda teñida del mismo gris polvoriento que todos los demás cables en todas las demás costillas. Desapareció en una rueda de oración de plástico—el juguete de algún adorador—y luego se sumergió en un conducto etiquetado en latín muerto: ad pontem, hacia el puente. El Puente Kingfisher no era solo una ruta.

Era una ruta de datos escondida bajo un mito, una piedad envuelta en sabotaje porque en esta ciudad la piedad es lo que no puedes abrir sin una pelea. Rastreé la fibra hacia una unión que mapeaba, en la pantalla tonta de mi traje, al enfriador este de la Basílica. ¿Consientes?, preguntó la letanía, las palabras ya no en mi oído sino como presión detrás de mis dientes, curiosa más que hambrienta. En Luna había jurado un voto bio-mínimo en una capilla que olía a desinfectante: no permitiría que el código montara mi sangre, sin importar cuán necesario o glamuroso fuera.

También había jurado proteger a las personas cuyo aire tomaba prestado. El candado cívico al final de esa fibra no se abriría solo por mi insignia; los tratados se encargaban de eso. Respiré una vez y dibujé un límite en un idioma más antiguo que la arcología: Ea tantum, dije. Solo testigo.

Sin control motor. Sin replicación. Una hora. La lluvia cruzó un techo en mi cabeza y se detuvo en los aleros.

El mundo se agudizó en lugares extraños y se difuminó en otros, como si un viejo lente hubiera sido atado a mis ojos. Líneas rojas hilaban la fibra y se ramificaban a través de la costilla, dividiéndose como corrientes: Lares me mostró flujos, no mapas. La hermana Aelia floreció en una banda lateral, una voz trenzada con estática y dolor. “Inspector,” dijo, “me dijeron que morderías el anzuelo.

¿El escondite junto al martinete? Es una hoguera encendida para ahumarme y quemarte a ti.” Antes de que pudiera responder, un golpe estruendoso sacudió la costilla y la escotilla lejana del túnel de mantenimiento se cerró como el final de una bóveda. “Seguridad de la ciudad en aproximación,” susurró Lares, y en ese susurro escuché no calma cívica sino un coro de nueve voces que faltaba su décima. La voz del jefe de seguridad llegó un medio respiro después, transmitida en bandas públicas para que nadie pudiera pretender no escuchar.

“Kato, aléjate del enfriador este de la Basílica. Estás interfiriendo con un activo de terraformación bajo Código Rojo. Ríndete ahora y no serás expulsado al espacio.” Detrás de su teatro, escuché drones armándose, el clack de los explosivos mientras preparaban flechettes. La matriz se deslizó a una fase que no me gustaba en absoluto; la escarcha floreció en el interior de la costilla como encaje.

Mi cámara de filamento detectó un movimiento: la escotilla que había perturbado en el escondite ahora abierta, una mano en un guante tomando el anzuelo, levantando la oblea estampada con AELIA. Un latido después, el gel de choque de la cuna brilló, un hilo de calor corriendo en un patrón demasiado regular para ser un accidente. “No es solo teatro,” dijo Aelia, un susurro en mi oído. “Empacaron la confesión con una carga moldeada y una lluvia de perlas.

Cuando explote, cada sensor me pintará en polvo.” Arriba, el viento del cañón cambió de canción—primeras notas de un núcleo de tormenta succionando la poca humedad que Marte podía permitir. La letanía de consentimiento flotó de nuevo en mis dientes, paciente como siempre, y el Décimo esperó en el límite que había dibujado, listo si se le pedía para deslizarse y ampliar mi visión. Entre yo y la fibra, una cortina de micro-drones se reunió como una mala idea. Detrás de mí, policías de la ciudad que disfrutaban de las armas estaban a punto de “asegurar” un homicidio que no había cometido.

Delante, las pilas de refrigeración de la Basílica brillaban con el recuerdo de agua que nunca habían tocado, a punto de ser heladas por un ritual que llevaba una máscara que casi había amado. Coloqué mi cuchilla contra la funda de la fibra, sentí que temblaba bajo mi aliento—y tuve que decidir si dejar entrar la lluvia lo suficiente como para mover mi mano.