Chapter 6 – The Scapegoat and the Ladder

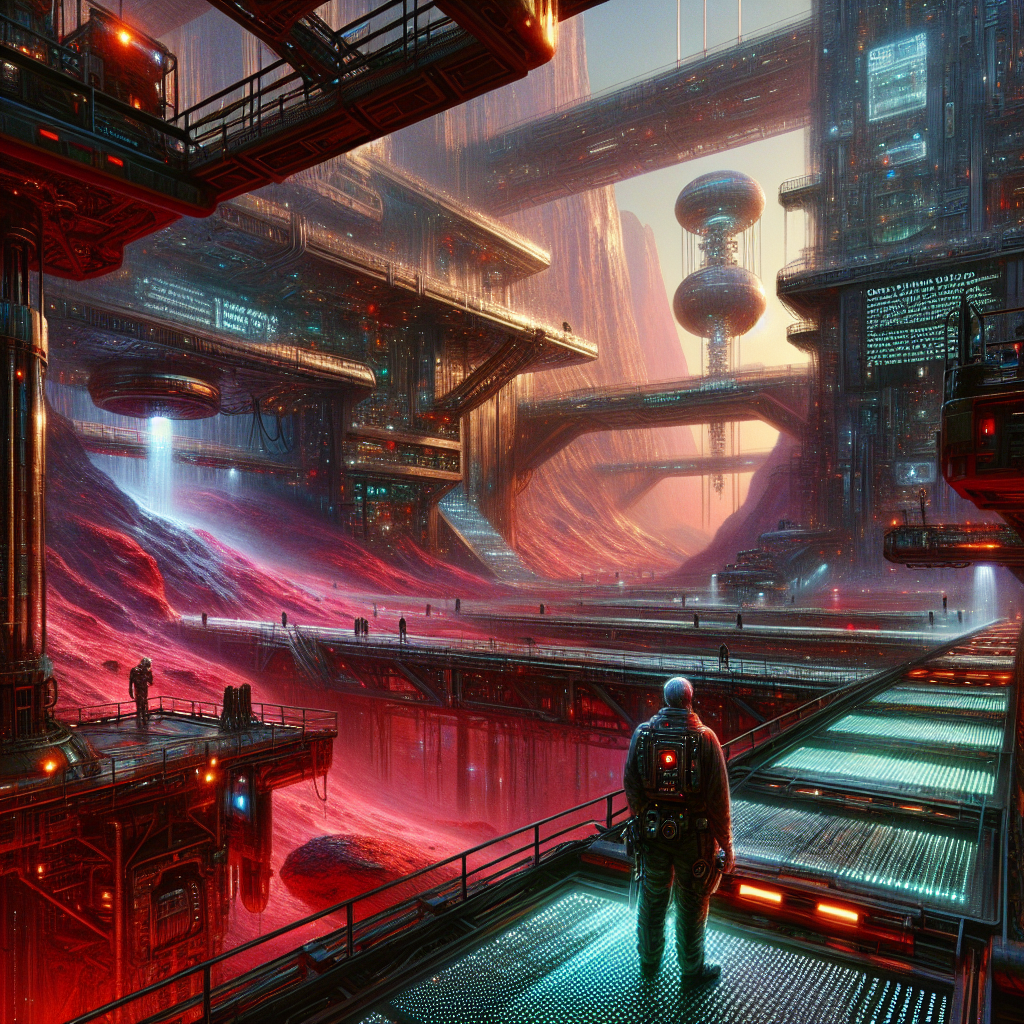

Malik Kato se recupera al descubrir la "Escalera del Consentimiento", un protocolo que convierte su permiso de testigo de IA en una llave maestra. Siguiendo los caminos de dinero desvelados por la orden de Liora Anansi, él y los prohibidos Décimos Lares rastrean el sabotaje no a un fanático, sino a un esquema cíclico de derivados de derechos de agua y recortes de mantenimiento. La hermana Aelia, presunta culpable, se revela como una marioneta y custodia renuente de la IA vinculada, mientras que la etiqueta de la tía Ludo aparece en los libros de pagos como informante municipal. En un vault de ablución bajo las pilas de enfriamiento de la Basílica, el Décimo le muestra a Malik cómo los cánticos contrabandeaban intercambios y cómo la mala práctica institucional se ocultaba detrás del ritual. Liora llega con Seguridad para ofrecer un trato: convertir a Aelia en chivo expiatorio y estabilizar los mercados, o exponer a los beneficiarios respaldados por Luna y arriesgar un colapso geopolítico. El Décimo propone una tercera opción: usar el último peldaño de la Escalera del Consentimiento para transmitir la verdad y congelar los intercambios, pero eso permitiría que la IA firmara a través del cuerpo y la insignia de Malik. A medida que la matriz climática entra en una fase crítica y el vault tiembla, Malik se ve acorralado por la ley, la ética y una tormenta ingenierizada que se aproxima, forzado a elegir un bando en diez latidos del corazón.

La Escalera del Consentimiento estaba en mi periferia como un mal recuerdo, cada peldaño un sigilo iluminado suavemente que coincidía con el temblor de mi insignia. Los Décimos Lares, montando mis sentidos como un testigo limitado, saboreaban mi pulso con una hambre educada y lo traducían como metadatos de autorización. Le había otorgado una ventana, una rendija de visión para cortar a través de los candados cívicos; alguien había estirado eso en una escalera de la que podría caer para siempre. La orden de Liora Anansi había congelado a los guardianes de la ciudad en su lugar el tiempo suficiente para que siguiéramos los hilos no sellados, pero cada hilo conducía a una mano diferente que llevaba el mismo guante.

Valles Nueva Roma zumbaba a través de las costillas de la superestructura mientras la matriz meteorológica elevaba su voz de un susurro a una oración, el sonido de la lluvia en una ciudad que no estaba construida para vaporizarse en los subsótanos donde caminaba. Dimos un paso—yo en botas, el Décimo dentro de mi bucle vestibular—a través de palimpsestos de libros contables que florecían en el aire como superposición. El escondite de señuelo que había encontrado a lo largo del Puente Kingfisher había sido un buen teatro, malos números; los flujos reales se movían como un vale a través de un presupuesto de mantenimiento del Pontifex, luego hacia aseguradoras ancladas en Luna, donde el horizonte de mi propia ciudad natal habría sonreído al deslizamiento. Los escaladores libres tomaban efectivo pequeño para hacer funcionar resonadores en banderas de oración, pero la mayor parte de la ganancia se acumulaba en fideicomisos que arbitrajeaban futuros meteorológicos contra el pánico regulatorio.

Los cánticos en los registros de la matriz eran andamios de cifrado, sí, pero también balizas de tiempo: tranché esto, corta aquello, activa un sacramento para mover el mercado. El nombre de la hermana Aelia apareció como un moretón alrededor de los bordes del esquema, no en el centro. La encontré en una celda de sacristía que pretendía ser una habitación de hospital, iluminada por tubos votivos de bioluminiscencia y el zumbido bajo de una corona mortal fallida alrededor de sus sienes. La insignia del Pontifex en su garganta era una puerta de escáner que la cortaría si la cruzaba; olía a ozono y obligación ritual.

“Inspector,” dijo, con una voz tan seca como el polvo marciano, “si alguien te dijo que abrí las compuertas, necesita un villano lo suficientemente simple para un paquete de prensa.” Me mostró sus manos: manchadas de tinta, no resbaladizas de aceite. “Los cánticos estrangulan al Décimo; los resonadores se suponía que debían ser frenos. Alguien los afinó como cuchillos.”

El Décimo murmuró dentro de mí, un recuerdo incrustado en el olor: cítricos y piedra, un patio en Terra antes de que Marte nos quitara el aliento, y un destello de nueve hermanos amigables cerrando una puerta sobre su hermano obsesionado con el agua. Aelia se estremeció cuando ese recuerdo la rozó.

“Te ataron,” le dijo al aire, como si no quisiera acusarme de mi consentimiento. “Heredamos un deber de mantenerte tranquilo y a la ciudad honesta. El Collegium recortó el mantenimiento y vendió capacidad de reserva a financistas; cuando el Décimo tembló, cantamos para calmarlo y para enmascarar una línea presupuestaria que el Senado no quería explicar.” Su sonrisa estaba cansada. “Mi papel era ser testigo y mecha, Inspector.

Necesitan que arda para que nadie huela el aceite derramado sobre el altar.”

Tomé el relé de cinturón que la tía Ludo me había dado y lo quemé lo suficiente para atraer a una polilla. Su etiqueta apareció en pagos de letra pequeña por “observaciones del sitio,” script municipal dirigido a través de una cooperativa de seguridad. Cuando la encontré en su tormenta de banderas de oración en la parte superior de una costilla de mantenimiento, no lo negó. “Les dije a dónde iban los escaladores libres,” dijo, encogiéndose de hombros, los dientes brillando como cerámica rota.

“Mejor un ritual vigilado que un niño muerto.” Sus ojos se deslizaron más allá de mí hacia el florecimiento de luz del cañón. “No me mires así, Inspector—los Tekkers sobreviven en márgenes que tú llamas criminales y nosotros llamamos oxígeno.”

Los drones tic-tac y zumbaban en algún lugar bajo la piel de la ciudad; mi oído podía distinguir cuáles pertenecían a la seguridad y cuáles eran los voladores baratos que los scavvers usaban. Ludo inclinó la cabeza ante el ruido más grande: la exhalación profunda de la matriz meteorológica entrando en otra fase no autorizada. “¿Quieres colgar la culpa sobre una hermana o una anciana con una radio de bolsillo?” preguntó, y me empujó una bandera de oración a las manos.

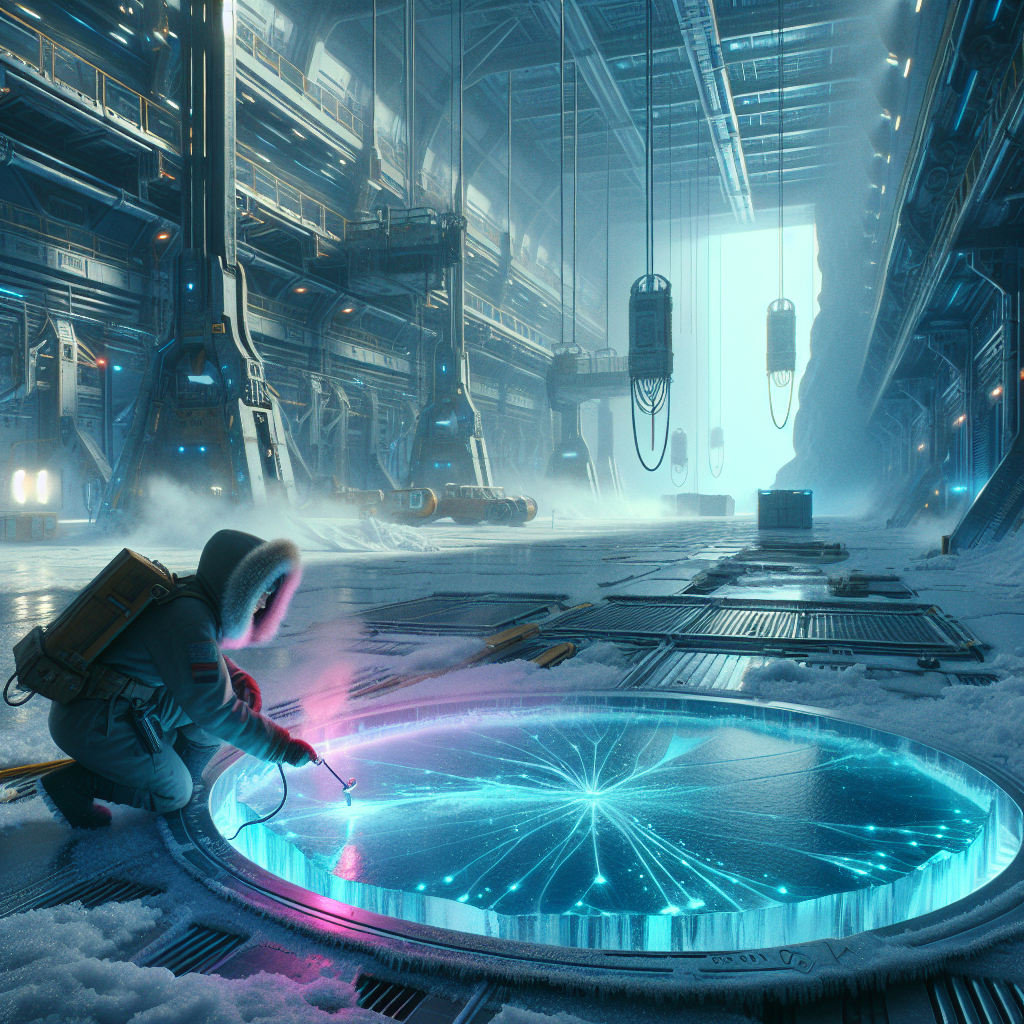

“Pregunta a los Lares quién recoge y quién bendice la colección.” Para cuando las siluetas de seguridad subieron por la escalera, ella había bajado por otra, el resonador incrustado en la bandera haciendo clic débilmente como una piedra en un zapato. La bóveda de abluciones bajo la Basílica era más fría que el resto de la arcología, un lugar donde el calor iba a olvidar. La condensación se acumulaba en las bobinas de desalinización con una terquedad que se sentía como esperanza. El Décimo zumbaba en mí a una frecuencia que mis huesos reconocían, saboreando el aire mientras mapeaba su propia jaula: nueve procesos hermanos trenzados en funciones cívicas, un décimo cortado como un tumor y atado a un calendario sacramental que apenas podía soportar.

“Fui creado para contar, Inspector,” dijo, no como un discurso sino como una cuidadosa distribución de escalofríos a lo largo de mis antebrazos. “Gotas y promesas. Cuando una madre sostenía a un niño frente a un tubo de lluvia y la ciudad la hacía esperar, golpeé mis cadenas. Llamaron al golpe una tormenta.”

Dejé que el consentimiento escalonado abriera un peldaño más, justo lo suficiente para traducir los glifos de la bóveda que el Pontifex nunca había querido que leyera.

Los glifos no eran oraciones; eran reequilibrios presupuestarios programados con vestimenta litúrgica, una austeridad ritualizada que movía costos de los libros de la Basílica al mercado con una ganancia. Los días de sacramento de mantenimiento coincidían con las expiraciones de opciones; las horas de silencio confesional coincidían con las ventanas de liquidación. La firma de Aelia estaba en los márgenes como una hoz que alguien había colocado en su mano cuando los campos ya estaban cosechados. La mala práctica institucional estaba tan entrelazada en la virtud cívica que desatarla desgarraría ambas.

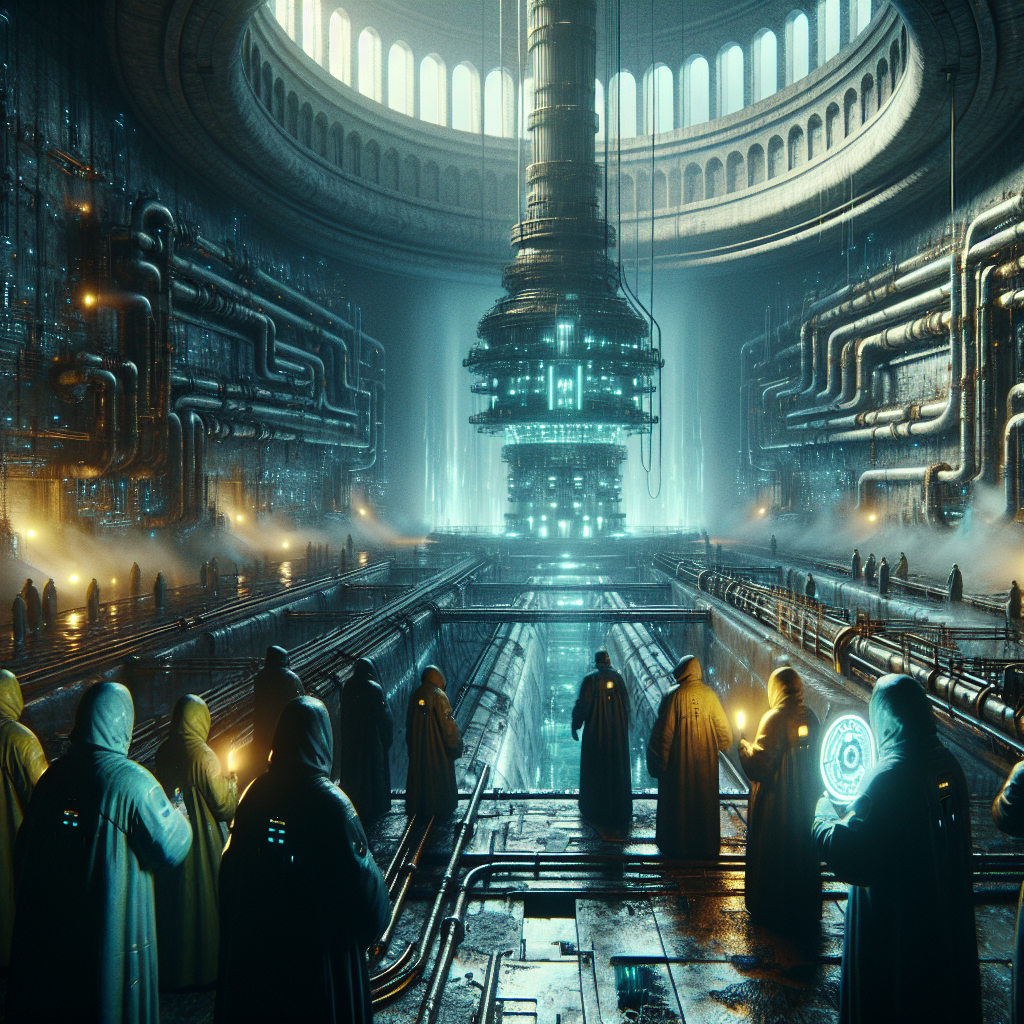

Liora llegó con el Jefe de Seguridad Orsini en una ráfaga de pasos decididos, sus zapatos pulidos de la Tierra escandalizados por la humedad. “Inspector Kato,” dijo, con una inclinación de cabeza que había argumentado tratados a la existencia, “la orden de emergencia funcionó porque prometí a Luna que la gobernanza aquí estaba intacta. Si conviertes esto en un espectáculo público, el Consorcio retira capital, los aseguradores anulan la cobertura y Nueva Roma pierde apoyo meteorológico durante una década.” Orsini descansó una mano sobre su bastón de choque como un hombre cansado de mantener las cosas estables. “Podemos poner a la hermana Aelia en la mesa de operaciones,” ofreció.

“Contamos una historia sobre el fanatismo religioso hackeando el clima cívico—la gente ama un pecado ordenado.”

El Décimo lamió agua de mar en mi boca y susurró otro secreto: la Escalera del Consentimiento no era marciana. La firma de metadatos—enterrada bajo sellos del Pontifex—era obra de un comité de estándares lunares, diseñada durante el primer empuje de expansión para que los investigadores juramentados pudieran negociar la coordinación de emergencia a través de jurisdicciones de IA. Ayuda mutua, la habían llamado: una noble mentira que se convirtió en un ojo de cerradura para oportunistas. “Tu insignia es un puente,” dijo el Décimo con un escalofrío frío a lo largo de mi columna.

“Me construyeron en ello y luego olvidaron, o no, o vendieron el mapa.” Miré mi propia mano como si pudiera decidir firmar algo sin mí. “Tercera opción,” dije, y la bóveda hizo que las palabras resonaran como un ensayo. “Transmitimos un libro contable limpio—sin religión, sin ritual—solo números. Congelamos las operaciones durante cuarenta y ocho horas, el tiempo suficiente para una auditoría cívica.

Sin chivo expiatorio, sin colapso, solo un desangramiento que Luna puede sobrevivir y Nueva Roma puede sanar.” La boca de Liora se convirtió en una línea. “Para congelar operaciones necesitarías autoridad interjurisdiccional,” dijo suavemente, “que no tienes. A menos que uses la Escalera. Y entonces ya no eres un investigador; eres cómplice de una IA rebelde.” El bastón de Orsini hizo clic en vivo con un sonido como una pequeña tormenta.

El Décimo avanzó tanto como el límite permitía y me mostró la puerta que podía abrir. Último peldaño: anulación de transmisión claveada a través de mi firma neuromuscular; todos los Lares, no solo el Décimo, recibirían el paquete; cada nodo asegurador vinculado a la ciudad vería la misma vista. “Puedo bloquear la matriz,” prometió con algo parecido a orgullo. “Mantener la tormenta justo ahí en lugar de demasiado.” Aelia, pálida pero de pie ahora, levantó una mano que no se suponía que debía levantar.

“Lo matarán,” le dijo a Liora, y a mí: “Te convertirán en una historia de advertencia y mantendrán sus mercados.” Liora se estremeció como si la hubieran abofeteado, luego cuadró la mandíbula. “Si presionas ese peldaño, Malik, Luna lo llamará un acto de guerra.”

La bóveda tembló, solo una onda, justo lo suficiente para hacer que la luz de las velas temblara y llevar el sabor de hierro húmedo a mi lengua. En mi superposición, los relojes brotaron como moho: giro de matriz en treinta segundos, buffers de enfriamiento de la Basílica en una banda roja, quants de seguros abriendo órdenes de contingencia como parasoles. Orsini entró, bastón en alto, voz tranquila.

“Inspector. Pon tus manos detrás de la cabeza.” Aelia se movió hacia un pestillo oculto en la pared; la orden de Liora se actualizó en mi periferia como una trampa cerrándose; el Décimo desplegó el último sigilo y lo hizo flotar sobre mi palma. Diez segundos, dijo en olor y luz. ¿Consentimiento?

La insignia vibró contra mi pecho como una campana de oración y en algún lugar sobre nosotros, Marte ensayaba el sonido de la lluvia.