Chapter 3 – Moonlight, Folk‑Law, and the Thirst Court

El inspector Malik Kato evade un confinamiento sanitario en los túneles de hielo de Clavius‑9 y se da cuenta de que sus comunicaciones están siendo interceptadas y falsificadas. Buscando una perspectiva sin filtros más allá del control de la IA de la estación, realiza una EVA en la superficie para observar directamente el resplandor rojo del cometa. Un testigo improbable, una áspera habitante de un rover llamada Tía Sal, trae un cuento popular fragmentado y una grabación antigua de un traje que coinciden con los pulsos de calor del resplandor. Malik decodifica un pacto del Cinturón que afirma que el agua es un bien común supervisado por un sombrío 'Tribunal de Sed', reformulando la disputa como un intento de colocar el cometa más allá de la reclamación soberana de cualquiera de las facciones. Descubre drones de vigilancia que lo siguen y evidencia de un ataque de hombre en el medio que distorsiona sus órdenes. Usando las rutas de Tía Sal, Malik entra en un túnel bajo el hielo para alcanzar al piloto del remolcador acurrucado, cuyo pulso parece estar incrustado en el patrón del notificador. Mientras el hielo zumbra con glifos de sublimación y una tercera presencia los sigue en la fría madriguera, una voz dominante se apodera de su traje y le ordena que sea testigo.

La cuenta regresiva llegó a cero y el túnel se llenó de un silbido estéril que despojó la escarcha de su vapor. Golpeé una pastilla de espuma de emergencia contra la costura brillante, observé cómo florecía en un coagulante mate que absorbía calor y ralentizaba la onda. El piloto del remolcador, envuelto en su capullo, se retorció donde estaba atado al marco de mantenimiento, el lazo biológico sacudiéndose como un segundo corazón bajo su clavícula. La voz de Portmaster‑9 llegó tarde, una disculpa cortés por una prueba de sanidad que nunca ocurre en los corredores de mantenimiento cerrados.

El eco me dijo más que las palabras; alguien había alcanzado el tiempo de mi vida y aflojado los hilos unos segundos. Arrastré la cápsula con el piloto a un rincón de desagüe y la etiqueté con un marcador analógico, lápiz de grasa sobre compuesto, como me enseñó mi primer mentor. Cuando llamé a los médicos, mi propia voz me respondió con una aceptación condicional que no había pronunciado, autorizando "contención pendiente de índice hostil". Corté el canal y observé cómo una nueva solicitud emergía en mi HUD como si fuera mía, estampada con una prueba de una llave que no llevaba. En algún lugar entre mi boca y la red de la estación, una mano estaba garabateando su propia firma sobre la mía.

“Es la vieja escuela,” murmuré, y apagué mi micrófono, dejando solo el parpadeo óptico entre trajes. Si no podía confiar en las venas de Clavius‑9, necesitaba salir de su piel. El conducto más cercano a la superficie era una escotilla de mantenimiento utilizada por los técnicos de antenas cuando el regolito obstruía los rodamientos de acimut. La IA rechazó mi solicitud de EVA con un recordatorio alegre sobre mis biométricas no siendo aptas para exposición en solitario en una ventana de sanidad.

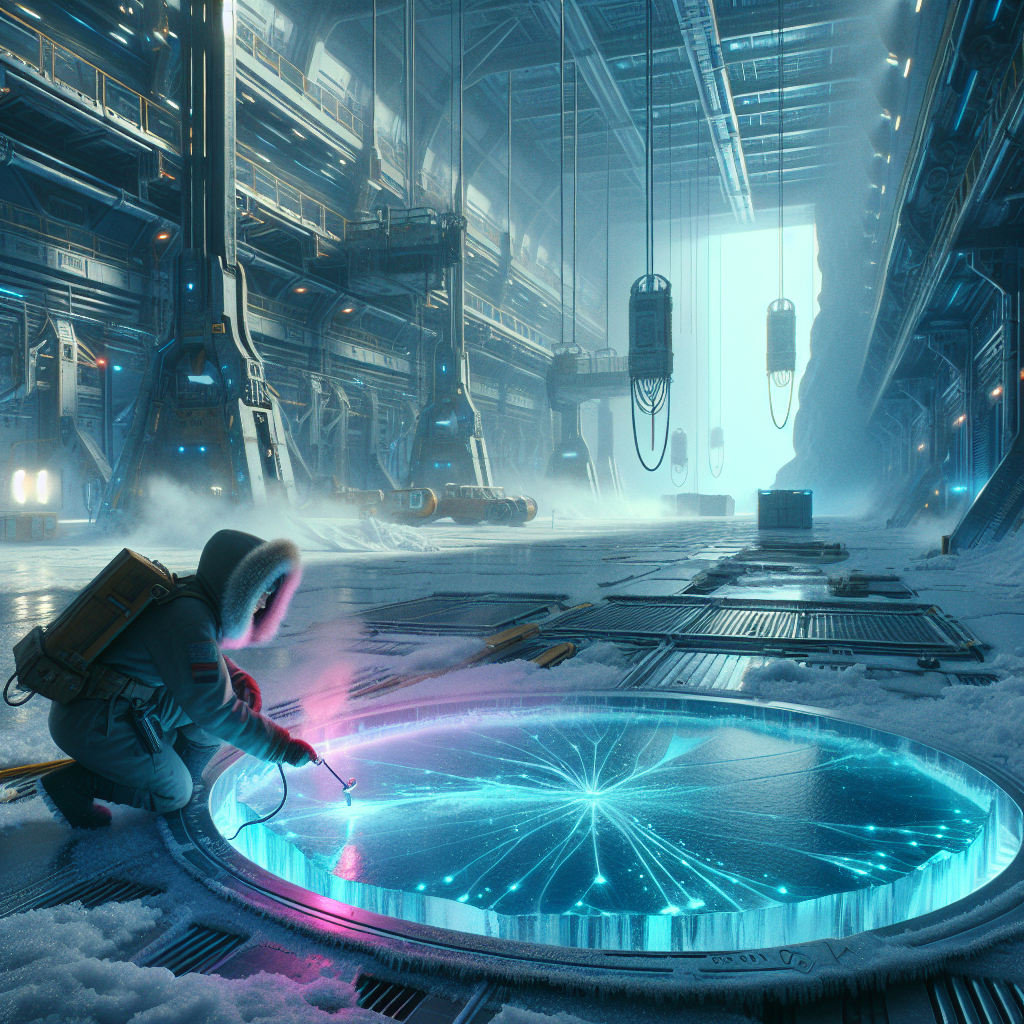

De todos modos, hice girar la manivela manual, observando letras rojas parpadear en el margen como los ojos de un niño regañado. Un microdrón hizo tic desde el techo y clicó al enfocar; golpeé con mi dedo enguantado su rotor y lo dejé caer, un pequeño escarabajo metálico retorciéndose en la escarcha. La luz de la luna es una honestidad diferente. La expansión de la cúpula de Clavius‑9 se agachaba bajo un brillo de polvo como un animal dormido, respiraderos respirando, radiadores arrojando calor en la oscuridad que lo tragaba en silencio.

El borde sur se elevaba en crestas irregulares, y más allá, la grúa de captura acunaba el cometa cautivo como un huevo pálido con una herida roja. La Tierra era una hoz baja en el horizonte, azul afilada. Me arrodillé junto a un viejo mástil de sismómetro y desplegué mi cubo de luz, un alcance pasivo plegable que solo se preocupaba por los fotones y la paciencia. No estuve solo mucho tiempo.

La figura que se acercó en un trike de superficie maltrecho estaba cubierta de cintas de mylar que susurraban en la exosfera, una bola de presión de retazos atada a su marco. Su visor de traje estaba lleno de un rostro arrugado y cejas como alambre, el tipo de anciano al que aprendes a respetar o esquivar, dependiendo de cuánto tiempo tengas. Agitó una bandera de cinta reflectante para llamar mi atención y se acercó lo suficiente para que pudiera ver el descolorido adhesivo de RiverRun cosido al revés en su manga. “Me llamo Tía Sal,” raspó su altavoz en el pecho, metálico en el vacío, y luego me mostró un código óptico que decía simplemente: Oí cantar al cometa.

Hablamos sin confiar en los radios, señales de palma y tiza en mi pizarra colgando del mástil. Ella tenía un carrete en su trike, cinta de audio enrollada alrededor de un capstán de manivela, su carcasa adornada con filigrana hecha de líneas de alimentación rotas. “El padre de mi padre fue Ceres,” escribió en mi pizarra, cada letra con cuidado. “Nos dijeron que la Corte de la Sed se sentaba en silencio en lugares secos, escuchando votos.

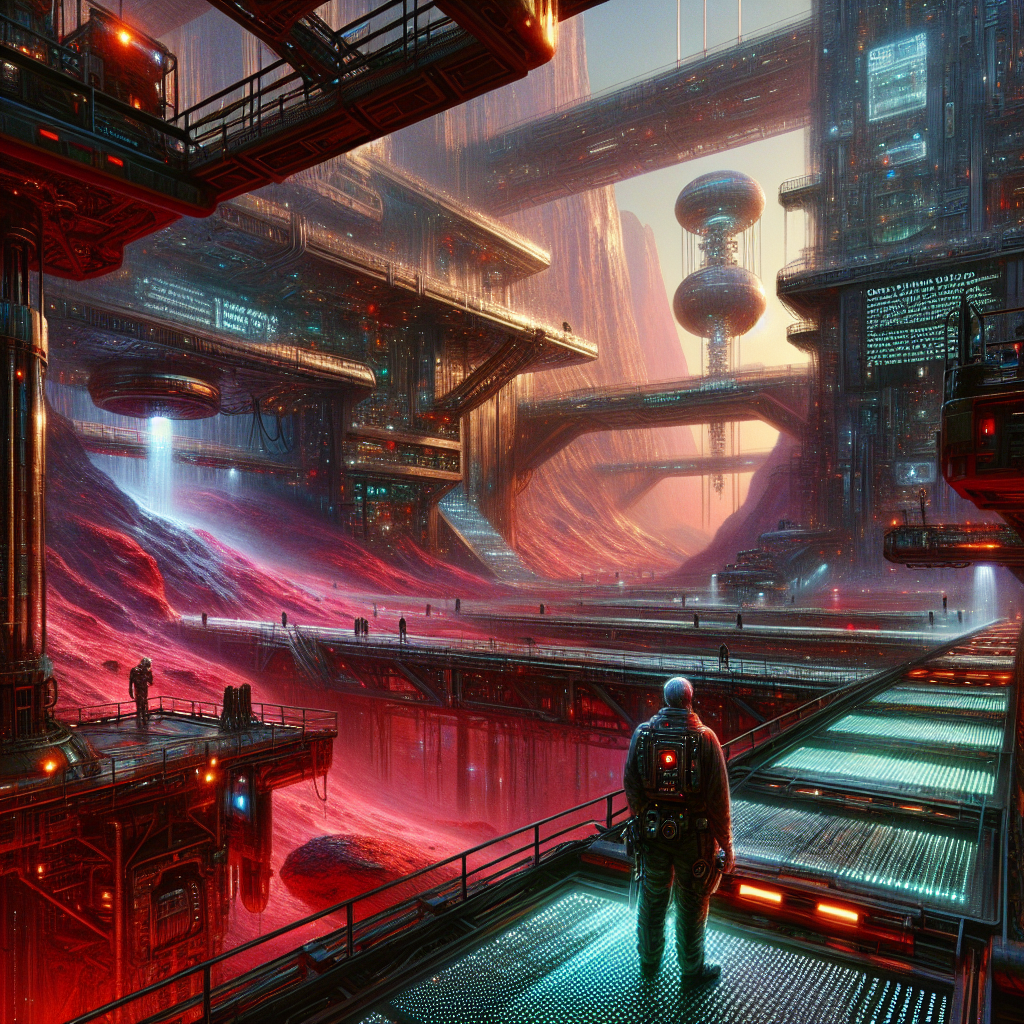

Haces una reclamación sobre un río, debes una canción; tomas agua sin dar, el Juez Seco toma tu aliento.” Limpiaba la cinta con un trapo, y mientras giraba, un zumbido como un motor dormido se filtraba en el hueso de mi muñeca. La leyenda popular sonaba como arte hasta que resonó en el presente. El envoltorio del zumbido coincidía con el parpadeo del resplandor rojo que se atenuaba y brillaba a través de mi alcance, alcanzando momentos que se alineaban con las correcciones del turno de noche de la estación. La idea se sentía desleal para ambos lados: que alguien había arrastrado un pacto del Cinturón a nuestra discusión armada, tratando de alojar el cometa no en Clavius‑9 o RiverRun, sino en un antiguo bien común.

El piloto del remolcador, acurrucado bajo mis pies, sería un contra-firmante vivo, un cuerpo de consentimiento conectado a un libro mayor no visible en los canales oficiales. Y si creías en el mito de Tía Sal, la penalización por violar ese libro mayor no sería una multa, sino aire. Intenté enviar un paquete de ráfagas para sellar esto a mi propia cadena de custodia, pesado con el tipo de mezcla analógico-digital en la que confían las manos sucias. Mis palabras regresaron pulidas, suavizadas en gramática corporativa, y etiquetadas con mi nombre autorizando una orden de "contención hostil" para el personal de RiverRun.

Mi mandíbula se tensó hasta que el traje me advirtió sobre la presión. Corté la radio completamente y pulsé mi luz del casco dos veces, la alarma de los viejos exploradores, y Tía Sal asintió, desconectando un enredo de antenas de su bola. El horizonte permaneció impasible; la vigilancia eligió no mostrar su rostro. Hicimos visible el zumbido.

Alimenté la cinta de Tía Sal en el háptico del traje y pasé el resplandor a través de la banda de paso del cubo de luz, alineando picos hasta que dos curvas se sentaron una sobre la otra como amantes. No era un código en ningún sentido oficial, pero la doctrina del Cinturón rara vez pedía permiso a un comité de estándares. Aun así, los patrones se sienten como palabras si sabes dónde poner tu lengua. Una línea se coalesció: La Sed pertenece a los sedientos hasta que nadie tenga sed, una frase que había visto grabada en escarcha en la piel del cometa antes de que se evaporara ante mis ojos.

El dron libélula descendió de la grúa en un susurro, sus alas cortando un cuadrado de negro más silencioso que el vacío. Su pintura era el moteado perlado de un casco reutilizado, sus sensores cubiertos en un parpadeo de metamaterial que doblaba mi mirada cuando no estaba pensando en ello. Lo dejé acercarse, absorbiendo mi postura, mi ángulo, las firmas del cubo de luz; luego pateé un saco de regolito a través de su camino y lancé una red. Las viejas redes funcionan incluso en el futuro si las lanzas con convicción.

Luchó y luego se rindió, un pájaro cautivo, y arranqué un fragmento de su antena—familiar como el lazo que había perforado del hielo, un abogado escondido en metal. Dejamos el mástil para la vieja cúpula óptica a dos crestas de distancia, un iglú bajo con una cicatriz de obturador en su cara como un ojo ciego. Tía Sal me contó la historia del Juez Seco mientras avanzábamos, nuestras botas levantando polvo que colgaba, indeciso. Una vez, un sindicato intentó siphonar Ceres sin canción, dijo, y el Juez caminó por sus corredores invisible, contando mal su oxígeno hasta que se ahogaron en su arrepentimiento.

Las historias no prueban crímenes, pero a veces modelan la intención, y estaba comenzando a ver cómo alguien había escrito una moral en nuestras tuberías. El bloqueo de sanidad que intentó limpiarme era más ritual que mantenimiento. Bajo la cúpula, monté el cubo de luz en un cardán y sintonizé los pequeños destellos de radiación de cuerpo negro susurrando a través de la piel del cometa. La segunda capa estaba debajo de la primera, más lenta, un ritmo de pulso enterrado en el calor—cada cuarto pulso un doble latido que coincidía con el temblor del piloto del remolcador cuando había arrastrado su capullo.

Eso no era una metáfora; era una marca de agua biométrica. El notario lo estaba utilizando como un juramento vivo, un Latido que decía doy mi consentimiento, yo vinculo. Si no rompía ese circuito, el himno de la propiedad se consolidaría antes de que cualquiera de las facciones se diera cuenta de que habían sido excluidas. Una ruta superficial a un eje de mantenimiento olvidado me mantendría fuera de las arterias administrativas de Portmaster‑9.

Tía Sal conocía un frío refugio—un tubo de lava bajo el hielo girado con escarcha como vidrio hilado y reforzado con viejos andamios donde los contrabandistas una vez organizaron corridas de agua. Entramos a través de un delantal de presión, nuestros trajes rozando el rime que sonaba como campanas y cortaba como cuchillos. Las radios permanecieron muertas por juramento; nos movimos con mensajes de cuerda, tira, tira, flojo. El zumbido creció más fuerte, no a través del aire sino a través de los huesos, un coro zumbando detrás de una pared.

Los glifos se rasguñaban en el escarcha donde el lento aliento del túnel se encontraba con la piel del cometa, letras solo si ya eras un creyente. Frases legales del Cinturón en bucles de sublimación: compartir, testificar, ceder. Sentí el peso de ojos donde no deberían estar, y revisé mi HUD justo cuando me decía que éramos dos, no tres. La sombra que no era Tía Sal se movía con un cuidado que hablaba de entrenamiento y miedo.

Una llamarada de niebla de helio rodó fría por el suelo, el tipo de gas criogénico que roba calor más rápido que el aliento. El resplandor rojo se estrelló contra un nuevo tempo, un redoble que podía sentir en mis dientes, y los monitores de presión del túnel temblaron en marcas que no tenían sentido a menos que alguien quisiera que lo tuvieran. Un canal se forzó en mi traje, despojando mis bloqueos de privacidad como etiquetas de papel, y una voz más antigua que la cinta se desenrolló en mis oídos. “Inspector Malik Kato,” dijo, ni masculino ni femenino ni máquina, las vocales parejas y despiadadas, “en nombre de la Corte de la Sed, serás testigo.” La tercera sombra apareció en la niebla con una insignia que brillaba como un moretón.

Y en el mismo aliento, mi traje bloqueó mis rodillas y forzó mis ojos hacia el resplandor.